The Project Gutenberg EBook of Am Sonnenwirbel, by Max Geißler

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most

other parts of the world at no cost and with almost no restrictions

whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of

the Project Gutenberg License included with this eBook or online at

www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have

to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

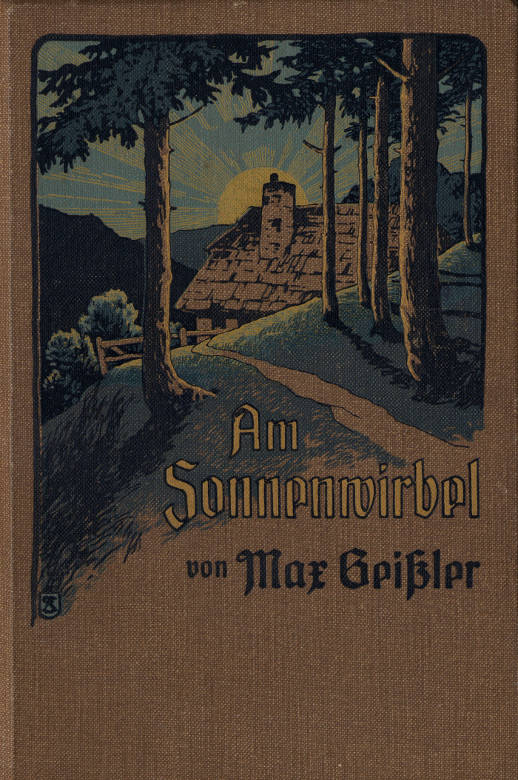

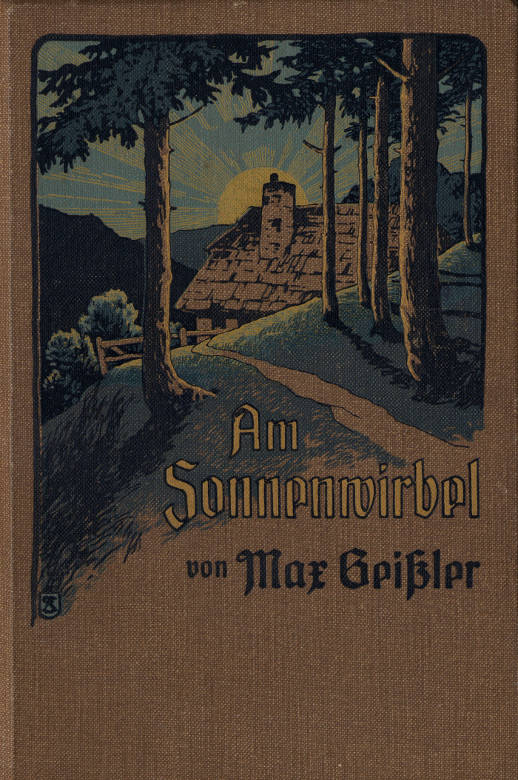

Title: Am Sonnenwirbel

Eine Dorfgeschichte

Author: Max Geißler

Release Date: March 18, 2018 [EBook #56782]

Language: German

Character set encoding: UTF-8

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK AM SONNENWIRBEL ***

Produced by The Online Distributed Proofreading Team at

http://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrte sowie größer gesetzte Hervorhebungen im Werbeteil sind so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert. Im Original fetter Text ist so dargestellt.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Im Verlage von L. Staackmann erschien ferner:

Das Moordorf

Kulturroman in zwei Büchern von Max Geißler

Mit Federzeichnungen von J. v. Eckardstein

480 Seiten

5. und 6. Tausend

brosch. M. 5.–, geb. M. 6.–

Neue Freie Presse: »Max Geißler ist ein Dichter und Naturschilderer von großer Begabung und außerordentlicher Gestaltungskraft. Er versteht es, wie selten einer, der Natur ihre Geheimnisse abzulauschen und Stimmungen zu erzeugen … Er gehört zu jenen Geistern, welche kulturelle Erscheinungen und Strömungen in ihrer ganzen Bedeutung richtig erfassen und diese Bedeutung für die Entwicklung der Gesellschaft mit verblüffender Genauigkeit kennzeichnen und charakterisieren.«

Hütten im Hochland

Roman von Max Geißler

Mit Buchschmuck von Felix Schulze

376 Seiten

4. und 5. Tausend

brosch. M. 4.–, in farbigem Originalband M. 5.–

Hamburger Fremdenblatt: »Zweifelsohne wird das Buch einen bedeutenden Erfolg haben. Man darf es getrost zu dem Besten zählen, was neuerdings an Romanwerken erschienen ist und ich möchte dem gebildeten Publikum zurufen: Lest dieses Werk, an dem ihr eueren Geschmack bilden könnt, es wird euch zu einer Quelle des Vergnügens im besten Sinne des Wortes werden!«

Im gleichen Verlag erschien ferner:

Jochen Klähn

Ein Halligroman von Max Geißler

2. Auflage

brosch. M. 3.–, in elegantem Leinenband M. 4.–

Freiburger Zeitung: »In der Naturbeseelung übertrifft Geißler in seinem Buche all unsere modernen Dichter. Diese Gabe der Verlebendigung, überhaupt sein inniges Verhältnis zur Natur, das sich auch sonst in seiner Lyrik offenbart, kam ihm bei der Schilderung eines Volkes, das mit all seinem Denken in der Natur leben und weben muß, vortrefflich zu statten. Die sprachliche Darstellung ist über alles Lob erhaben. Wir besitzen nur wenige Romane, die in einer so poesievollen künstlerischen Prosa geschrieben sind.«

Tom der Reimer

Eine romantische Geschichte aus alter Zeit

von Max Geißler

2. Auflage

brosch. M. 4.–, geb. M. 5.–

Leipziger Tageblatt: »Hier im ›Tom der Reimer‹ romantische Schönheitskunst nach der alten Schule und doch mit ergreifenden wunderschönen neuen Bildern. Der Bilderreichtum ist es auch, der diese Erzählung zu einer bedeutenden Erscheinung hoher Formenkunst macht.«

Eine Dorfgeschichte

von

Max Geißler

Zweite Auflage

Leipzig

Verlag von L. Staackmann

1906

Alle Rechte vorbehalten

Druck von C. Grumbach in Leipzig

Der Frühling hat dem Zachenhesselhans sein Weib umgebracht.

Der Zachenhesselhans hat das kommen sehen und hat's den Waldleuten schon im Winter gesagt: die Märzstürme werden das müde Lebenslämplein der kranken Frau ausblasen. Und die Märzenstürme brausten über das Gebirg und brachen die Forsten.

In der einen Nacht, in der die Bäche in die Täler stürzten und das Donnern in den Wäldern war, weil die große Schlacht auf dem Kamm des Gebirgs geschlagen wurde, in welcher der Frühling Sieger blieb, da ist's geschehen. Alle Ritzen hat der Sturm gefunden – waren ihrer viele im morschen Haldenhause – und hat darauf geblasen. Wilde schauerliche Lieder hat er gewußt, und droben, zwischen Schindeldach und Giebelwand, hat er mit einem Arm hereingelangt und das wehende arme Flämmlein ausgedrückt.

Droben unter dem Schindeldach auf dem Stroh ist der Zachenhesselhans mit seinem Weibe gelegen.

Weil der alte Mann in den Sturm lauschte, um zu hören, ob der wilde Waldläufer das Dächlein des Zechenhäusls eintreten oder mit seinen Armen packen[2] und in den rauschenden Bergwald werfen wolle, vernahm er gar nicht, wie das müde Leben an seiner Seite leise verwehte.

So ist es gekommen, daß der Zachenhesselhans mit seiner toten Frau redete bis das Grau der Morgenfrühe durch das Schiebfensterlein des Giebels rann. Und der Tag, der sich durch die verstaubten Scheiben tastete, hinter denen im Spinngeweb ein vorjähriger Sommervogel hing, sagte dem Zachenhesselhans ins Ohr:

»Alter, schau Dich nach Deinem Weib um. 's hat all die Zeit her kein Wörtl für Dich gehabt. Geh, schau fei nach – ich mach Licht!«

Da hat sich der Zachenhesselhans, der auf dem Stroh lag, auf den rechten Arm gestützt und sich über die Frau gebeugt.

»Du,« sagt' er, »'s möcht Zeit sein zum aufstehen.«

Und wie er sich tiefer über das welke Gesicht neigte, wehte darüber nicht mehr der warme Hauch des Lebens.

»Du,« wiederholte der Alte sanfter. Er hatte sein Weib durch vierzig Jahre nicht zweimal rufen müssen. Und wie er ihr seine harte Hand auf die Stirne legte und hernach auf die Brust, da wußte der Zachenhesselhans, daß er fortan seinen Weg allein zu gehen habe.

»Na,« sagt' er, »'s ist so nimmer weit. Ins Grab werd' ich mich allein finden. Aber Du, Du hast all Dein Leid und Freud mit mir geteilt und nun zum End bist mir so heimlich davongegangen, gar um die Mitternacht und bei dem Mordssturm … Ich hab's[3] eh gewußt: wir beide werden fei nimmer Seit' an Seite mit der Kraxen den Berg heraufsteigen.«

Dann erhob sich der Zachenhesselhans vom Stroh, nahm die Mütze vom Nagel und ging barfuß in die graue Frühe. Vor dem Haldenhäuslein hatte der Wind eine Fichte über den Pfad gelegt und da noch eine. Der alte Mann hielt ein wenig Umschau. Da herein war die Schlacht geschlagen worden. Wer weiß, wie weit in den Forst, wer weiß, wie tief in das Tal.

Er stieg über die gefällten Fichten; die Kronen der Waldbäume warfen einen Schauer von Eiskörnlein und silbernen Regenkugeln über ihn.

Er ging über den Holzschlag, er ging lehnan bis an die Hütte, die an der Berghalde über dem Zechenhäusl liegt. Die nennen die Leute die ›Unruhe‹.

Als der Helari, der drinnen mit dem Span das Stalllämplein gähnend antat, die Haustür in den Angeln kreischen hörte, wendete er lauschend den Kopf:

»In der ›Unruhe‹ liegen sie noch auf dem Stroh. Hätt'st fei gern was, Zachenhesselhans?« fragte der Helari. Er blies den Span aus und schloß das Türlein der Windlaterne.

»Die Mali ist mir diese Nacht davongegangen – ganz heimlich. Ich hab's eh gewußt: der Frühling bringt mir mein Weib um.«

Der Alte setzte sich auf die Ofenbank, zog die Pfeife aus der Tasche der Lederhose und tat schweigend das Schnürlein vom Beutel. Während er stopfte und den Span, den der Helari immer noch in der Hand gehalten,[4] am Stalllämplein in Brand steckte, und während er den grauen, süßlich riechenden Tabakrauch zwischen den Lippen hervorstieß, fuhr er fort:

»'s ist fei eine schlimme Nacht gewesen, Helari. Ich hab gemeint, es wollt mir das Zechenhäusl gar forttragen.«

Darauf forschte der Helari, wann's gewesen sei, daß der Mali das Herz gebrochen. Der Alte schlug den Deckel der Pfeife auf und drückte mit der Spitze des Mittelfingers auf die Glut. »Klapp« machte der Beschlag des Pfeifenkopfes und »hm« sagte der Zachenhesselhans, »denkst etwa, die Mali hat ein Wörtl gered't? Ganz leis hat sie sich von dannen gestohlen und hat mir fei nimmer den Abschiedsgruß vergunnt. Solch ein Einschlafen – wenn einer haben könnt' …«

Die Holzstiege herab, die auf den Hausflur führte, stieg dem Helari sein Weib. Die Resl hatte droben die Männerstimmen vernommen; nun wußte sie schon: die Mali ist in der Nacht gestorben und der Zachenhesselhans ist da und will zum Leichetragen bitten.

Die beiden Kühe im Stalle klirrten mit den Ketten, und die Schweine meinten, es wär eh Zeit zum füttern. Draußen lehnte der Morgen grau und mißmutig an den Scheiben.

»Nun haben wir wahrhaftig auf eine Pfeif Tobak beisammengestanden,« sagte der Alte vom Zechenhaus und klopfte den Pfeifenkopf am Rohr aus. Dann stopfte er von neuem, glomm an und schritt barfüßig in die Frühdämmerung. Hinter der ›Unruh‹ stieg er den[5] Wiesenpfad empor; ein schmaler Steig war's, über den sich da und dort noch ein Streifen schmutziger Schnee spannte. Der Märzwind schlug klirrend Eis und Regen in die Bergnebel. Droben aus den Sonnenwirbelhäusern rann müdes Licht in das träge Grau der Frühe. Manchmal warfen die Nebel ihre Netze auf das Bächlein Licht, das von dort in die Graudämmerung floß. Da versiecht' es. Dann war's wieder da. Und der Märzenwind heulte über die Halden und die Nebel flatterten wie zerfetztes Linnen in den triefenden Tag.

Auf dem Sonnenwirbel erzählte der Zachenhesselhans, was ihm die Mali angetan, und bat zum Leichetragen. Der Peter, den sie den Einräumer nannten, weil ihm die Pflege und Räumung der Straße nach dem Keilberg oblag, kraute sich hinter den Ohren als er's hörte.

»So möcht' kein Frieren werden die Tage her,« hub er an, »daß wir mit dem Sarg fei heil die Halden hinabkommen.«

Und die Mahm, was die Mutter vom Peter ist und die Großmutter vom Peterl, setzt ihr Tranlämplein auf die Ofenbank und sich daneben, faltet die Hände im Schoß und spricht ein leises Gebet.

Nur die Schatten liefen lautlos über die Wände, und nur die Uhr im Kasten konnt' ein Wörtl reden: tot – tot – tot, sagte sie.

Wie die dreie eine Weile geschwiegen, gingen der Zachenhesselhans und der Peter zum Hachtl und zum Wurzltonl. Die hausten mit ihren Frauen und ihren[6] Kindern in der andern Hütte am Sonnenwirbel. Nun wußten die Waldleute miteinander: wir haben eine Leiche und am Freitag ist der Grabgang.

Darauf glomm sich der Zachenhesselhans die Pfeife an und schritt kreuz und quer den Waldhang hinab. Der Wiesensteig durch das borstige Gras ist glitschig; da kann einer im Rauhnebel nicht zu Tale. Auf dem Nadelgrund des Bergwalds ist leichter schreiten.

Wie der Alte ins Zechenhäusl trat, lief der Tag hinter ihm drein und der Wind warf einen Haufen moderduftigen Nebel nach. Der kroch in den Flur, der kroch in die Stube.

Der Zachenhesselhans ritzt ein Zündholz an der Lederhose an und legt Feuer in den Kachelofen. Das Reisig knackt. Eine Weile kniet der Alte vor dem Ofenloch; dann wirft er eine Wurzel in den Brand und noch eine. Er geht vor die Tür, wo der Wind den Wasserstrahl vom Röhrbronnen reißt, und schöpft. Er setzt den Topf in den Ofen und geht in den Stall, die Kuh zu besorgen. Die brummt, als sie den Hans erschaut.

»Du, heut kommt ein andrer zum melken, Scheck, die Mali ist uns verstorben. Und wir zweibeide werden nimmer lang mitsammen hausen.«

Wie der Zachenhesselhans so redet und der rotweißen Kuh das Heu in die Raufe wirft, zittert ihm die Stimme.

»'s ist fei anders worden übernacht. Vielleicht, daß sie Dich beim Hachtl auf dem Sonnenwirbel brauchen können.«

Dann schwenkt der alte Mann am Röhrtrog den Melkkübel aus, der draußen auf ein Zaunlättlein gestülpt ist, setzt sich unter die Kuh auf den Schemel und die weißen Milchbrünnlein zischen in die Gelte.

»Wenn die Mali erschaut, daß sie Dich aus dem Zechenhäusl treiben, tut ihr meiner Seel noch einmal das Herz weh. Aber dies Leid müssen wir ihr fei antun, der Mali, Scheck! Wir zwei – das tät eh kein gut.«

Der Zachenhesselhans schob das Türlein empor, durch das die Hühner schreiten. Die lauerten schon lange vor dem verschlossenen Pförtlein; denn durch das Fenster über der Stalltüre schaute der lichte Tag.

Im Hausgang spann der Nebel, spann um die unteren Stiegen, kroch aber nicht die Treppe hinan – weil ein Toter droben ist?

Der Zachenhesselhans schloß die Stubentür hinter sich und brach Brot in die Milch, zum Frühsüpplein. Während er den Löffel am Schüsselrand abstrich, gingen seine Augen hinaus in den Nebel. Die Bergfichten schwankten, und die Wipfel quirlten in dem triefenden Grau. Alle Gipfel waren verhängt. Der alte Mann fand keinen Weg in die Weite.

»Daheimbleiben, Zachenhesselhans,« sagte er, »daheimbleiben! Was Du zu sorgen hast, ist im Zechenhäusl. Wird eh wieder ein Sonnenstrahl kommen? Wohl, wohl. Aber bis in die Tage der Sonne ist ein langer stiller Weg.«

Dann wischte der Alte den Blechlöffel am Joppenzipfel sauber und hing ihn in den Einschnitt am Zinnbrett.[8] Er schwenkte das braune Schüßlein am Brunnentrog und stürzt' es auf den Ofen, damit's ablaufe. Dann stieg er die Holztreppe empor.

Da liegt die Mali auf dem Stroh wie vorhin, und der Tag streichelt ihr mit der kalten Hand die bleiche Stirn.

An der anderen Giebelwand, an der auch die alte Harfe lehnt, die die Mali in ihren jungen Jahren gezupft hat, weil sie mit den Ihrigen landfahrend war, steht der Sarg. Es ist allerhand Holz und sind mancherlei Abfälle darum- und darübergestapelt.

Der Zachenhesselhans trägt alles beiseit – leise, leise; denn die Mali schläft. Mit dem Gansflügel streicht er den Staub zusammen und die Spinnweben, die das Leben um den Sargdeckel gewoben. Dann trägt er den Deckel und hernach das Sargbette die Holzstiege hinab, richtet den Sägebock und den andern, auf dem er des Winters den Hafer ausschlägt, und stellt den Sarg darauf. Hier soll die Mali liegen die drei Tage. Und er tut ihr das schwarze Feierkleid an und nimmt die tote Frau in die Arme. Er trägt sie die Stiege hinab und bettet sie.

»Nun ist Ruh',« sagt' er, wie er sie hingelegt hat, »nun will ich Dir den Schlaf nimmer stören, Mali.«

Und er faltet ihr die Hände über den Schoß und geht hinaus, bricht grünes Fichtenreis einen Armvoll und breitet's um die Tote.

»'s ist die letzte Lieb', die ich Dir tun kann, Weiberl, fei die letzte,« sagt er und drückt der Toten die stillen[9] kalten Hände. Und wie der Zachenhesselhans die harzduftigen Reiser um sie legt, fallen seine Tränen in das frische Grün. –

Am Freitag klang von St. Joachimsthal herauf das Sterbeglöcklein. Das gab dem stillen Zuge das Geleite durch den Wald. Wie sie über die Pfarrwiese schritten, setzten sie den Sarg ab und hinter dem Forsthäuslein noch einmal. In den Wipfeln rauschte der Frühlingssturm; der Frühlingssturm sang um das Grab, und der Frühlingsregen sprühte hinein.

So haben sie die Mali aus dem Zechenhäusl begraben.

Nun war der Zachenhesselhans allein mit sich und seiner Einsamkeit.

Die rotweiße Kuh trieb der Hachtl am selben Abend in das Sonnenwirbelhaus.

»'s wird Dir eh schwer werden, Dich von dem Vieh zu trennen,« sagte die Resl, die mit dem Helari von der ›Unruh‹ herabkam, als der Tag in den Wipfeln auslöschte. Die beiden waren dem Hachtl beim Auftrieb zum Sonnenwirbel begegnet. Die Resl tat eine Handvoll Reiser in den Brand und der Zachenhesselhans nahm aus dem Wandschränklein einen Trunkelbeerschnaps.

»Mögt's einen?« fragte er.

»Gib her einen!« sagte der Helari und tat einen Zug. Der Alte steckte das Tranlämplein an. Aus den Kacheln spann wohlige Wärme.

»Seid alle Weil mitsammen im Zechenhäusl gewesen,« meinte die Resl.

»An vierzig Jahr.«

»So geht die Zeit! Da ist mein Vater selig noch angefahren.«

»Wohl, wohl. Und dann war's mit dem Bergbau zu End'. Aus den vierhundert Bergleuten wurden vierzig, aus den vierzig vier, – und dann hat das Klöppeln angefangen und das Landfahren der Männer. Sind alle heimatlos worden! Damals ist der Zachenhesselhans gekommen und hat die Mali gefunden. Das ist fei nix, hab ich gesagt, Mali, wir bleiben daheim und schaffen im Wald; ich geh pechen oder meilern, und Schwämme und Beeren und Holz hat der Wald für uns zwei genug. Da haben wir uns das Zechenhäusl erstanden, weil's ja doch verfallen wär so mitten im Wald, wenn kein Schichtglöckl mehr ruft, und sind mitsammengangen vierzig Jahr. Aus dem Hans Günther vom Zechenhäusl ist der Zachenhesselhans worden und aus der Zachenhesselmali ein totes Weib. Gott geb Dir ruhsamen Schlaf, Weiberl! Am Ende find't einer Deinen Weg auch bald.«

Der Zachenhesselhans goß einen neuen ›Beißer‹ ins Kelchlein, und der Helari trank ihn. Dann schüttelte er sich bis ins Herz hinein.

»So einer hält warm,« meint' er. –

Als der Alte vom Zechenhaus am andern Morgen aus der Türe trat, rann vom Bornständer ein silberner Strahl gleichmäßig in den Trog. Wenn das Wasser so im Gleichmaß fällt, ist der Bergwind in den Wald gelaufen und verschläft sich. Die Fichtenwipfel schwangen[11] ganz leise und die Nebel hingen träge darin. War auch ein sanftes Zirpen im Geäst.

Der Zachenhesselhans, wie er das vernahm, spitzte die Ohren und ging ein Stück hinüber in die Fichten. Da war das Zirpen wieder, in allen Bäumen war's. Der Hans tat die Hand vom Ohr und sagte:

»Nun hat einer keinen Leim im Haus! Wart ein bißl – den werden wir gleich haben.«

Er ging eilig zurück in die Hütte.

»Ein Flug Märzenzeisige ist am Sonnenwirbel ein rar Ding; aber gut sind sie und dauerhaft; denn sie haben den Bergwinter überstanden. So ein Sommerzeisig, der keinen ordentlichen Rauhreif aufs Röckl gekriegt hat, der ist für die andern.«

Während das Leinöl und das Fichtenharz im Tiegel über den Flammen kochte, trennte der Alte einen Ast vom Vogelbeerbaum hinter dem Zechenhaus, säuberte den von den Zweigen und tauchte diese in den verkühlenden Leim aus Harz und Oel. Dann steckte er sie sorgsam von neuem in den Ast.

»So, damit wären wir fertig. Und nun Hansl, jetzt hilf Du,« sagte der Alte und nahm den spannenlangen Käfig vom Fensterstein. Er spitzte den Mund – ›piep‹ machte der Vogel.

»Schön, schön,« sagte der Zachenhesselhans, »sehr gut. Dich setzen wir im Käfig oben ans Aestlein. Siehst Du, soo – und wie lockst Du?«

Der Vogel antwortete.

Auf den Zehen schlich der Alte über den Schlag und[12] steckte den Ast in den Waldgrund. Hinter der niederen Fichte, hinter welcher der Wind vor Tagen den Stamm umgelegt hatte, hockte und lockte der Hans. Der Vogel im Käfig antwortete.

»Gut so,« und »brav«, lächelt der Mann auf der Lauer und tut sich sein Pfeifl an. Am Ende könnt einer sein Morgensüpplein dabei kochen, denkt er.

Und weil der Wald still und nur der Lockruf des Gefangenen hörbar ist, eilt der Vogelsteller in die Hütte. Milch – ja so, eine Milch ist nicht mehr im Zechenhaus; denn die Rotscheck steht auf dem Sonnenwirbel. Jetzt – einen Kaffee haben wir im Waldhaus und auch eine Zichorie. Tut der Hans die Kaffeemühle vom Wandbrett und hebt an zu mahlen, ein Viertel Kaffee und drei Vierteile Zichorie hinzu. Wie das Wasser im Topf brodelt und ungebärdig gegen das Stürzlein schlägt, denkt der Mann: jetzt ist der ganze Strich Zeisig auf den Leim gegangen! Nun meiner Seel, wo sind denn alleweil so viel Käfige?

So, noch ein Schub siedend Wasser über das Seihtüchlein, aus dem der braune Trank rinnt, und dann hinauf unter das Dach. Da hängen sie – eins, zwei, drei – neun Stück. Wird ohnehin nicht nothaben.

Der Zachenhesselhans tut die Gebauer von der Wand und vom Gebälk und bläst einmal herzhaft durch jeden hindurch.

Da kommt die Sonne wahrhaftig über den Berg! Dort, wo der Nebel über dem Walde brennt und das goldene Wirbeln und Wogen in der Frühluft ist, dort[13] kommt sie. Die Zeisige haben das früher gewußt als der Hans und sind darum durch den Bergwald gestrichen der Sonne entgegen. Sieh da, schon einen Haufen Gold wirft sie an das Giebelfenster!

Und so oft der Zachenhesselhans durch die Stäblein eines Käfigs bläst, geht eine Wolke Staub heraus: die Mali hat ihr Tag einen Zorn gehabt auf das Vogelstellen, darum hat die Zeit die Käfige eingestaubt.

Unten in der Stube hat der Hans die neun Gebauer auf den braunen Tisch gestellt, probiert die Türlein und gießt Wasser in die Schalen und gibt Körner daneben. Ueberdem nimmt er einen Schluck Kaffee und tut auch einen Zug am Pfeiflein. Und jetzt – die Wohnhäuslein sind bereit, wenn wir nur erst die Vögel hätten!

Schon auf dem Flur und über die Schwelle der Haustür geht der Zachenhesselhans auf den Zehen – als ob uns einer das Vogelstellen lernen müßte!

»Kruzitürken!«

Der Zachenhesselhans hält den Atem an und tut die Hand um das Ohr. Da ist besser lauschen. Die Fichten haben doch immer ein Wörtl mit dem Wind zu reden oder eins untereinander und vor allem jetzt, wenn der Bergwind der Sonne voraufläuft und die Nebel in das Gras und die Gräben drückt.

»Jetzt – da!«

So schnell ist der Zachenhesselhans seintag nicht über den Hau in die Fichten gelaufen. Der Locker schreit, und auf dem Leim sind sie – eins, zwei, drei, sechs[14] muntere Zeisighähne! Und da unten im Gras kreischt noch einer; der ist mit dem Rütl zu Boden gefallen. Und da – ja was ist denn das? Auf dem Rücken liegt einer, mit beiden Flügeln am Leim – das ist ja ein Grünetz, das ist ja ein Kreuzschnabel! »Ei, Freundl, wie bist denn Du da auf den Leim gekommen? Auf Dich hab ich lang genug gepaßt.«

Der Zachenhesselhans hält einen Augenblick inne – »März? Ach was, Du hast jetzt keine Arbeit mehr in der Familie. Die Kleinen sind schon im Februar flügge geworden, gelt, Bürschl, und jetzt hast Zeit, ein Gelehrter zu werden. Frei kommst mir nimmer.«

Mit dem Kreuzschnabel eilt der Hans zuerst in die Hütte.

»So, da hinein, das ist Dein Häusl fortan.«

Dann nimmt der Hans unter jeden Arm drei Käfige und ist schon wieder drüben beim Fang. Einer nach dem andern wandert hinters Gitter.

»Wart, Du kommst eh dran.«

Und einen nach dem andern tut der Hans in der Hütte aus dem Käfig und säubert ihn.

Ein Schreien und Flattern gibt's und der Zachenhesselhans sucht die schönsten Wörtlein hervor. Weil die Vögel aber nicht Ruhe geben wollen, rückt er die Käfige voneinander und deckt jeden mit einem dunklen Tüchlein zu. Dann sinnt er auf das beste Flecklein in der Stube – das soll der Grünetz haben. Und der Grünetz soll brav Kunststücke lernen.

Der Zachenhesselhans hat sich ein fichtenes Stämmlein im Walde geschlagen. Dazu muß einer ausgehen, wenn der Waldheger unlängst des Weges gezogen. Hat eh seinen Zorn auf die Waldheger, der Hans! Vordem sind so Leute weithin nicht gewesen im Gebirg, und der Forst ist dennoch gewachsen wie heut auch, nur daß den Leuten, die daherum in der grünen Bergeinsamkeit daheim sind, das Leben ein wenig lustiger erschienen ist, als heutzutag. Aber –: verzürnen wir uns nicht über die Heger, denkt der Hans. Es ist noch Raum genug für einen rechtschaffenen Wäldler trotz derlei Leut, und ist auch Zeit genug, zu treiben, was einer mag.

Freilich, vordem, da ist einer wie der Zachenhesselhans wohl auch einmal auf das Rehböcklein gegangen und hat rechtschaffen genau gewußt, wo und wann das Böckl auf den Hau heraustritt. Wenn der Hans aus dem Zechenhäusl einmal den Stutzen hochgebracht, dann: gute Nacht Du liebes fröhliches Waldleben! Ein Krach – und noch ehe das Echo in den Schründen sich verlaufen, hat der Bock auf dem Rasen den letzten Schnaufer getan.

Wenn einer jung ist! denkt der Hans. Aber halt der Schnee, der einem ins Haar schneit, und das Augenlicht![16] Ist nicht alles mehr wie vor vierzig Jahren. Und just auch das Denken – ein Bürschl von zwanzig Jahren denkt anders als eins von sechzig.

Der Zachenhesselhans, der gerade dabei ist, mit der Axt die Aeste von dem Fichtenstämmlein zu trennen, hält ein wenig inne.

Ist da nicht einer durchs Holz gegangen?

An solch einem Abend, wenn die letzte Sonne rot in den Wipfeln brennt und der Heuduft von den Halden ganz leise hereinschwimmt in den Harzhauch der Wälder, da hört einer die Gräser reden und die goldenen Tropfen des Abendlichts aus den Fichten ins Moos fallen.

Der Zachenhesselhans lehnt die Axt an den Hackstock und schleift das Fichtenstämmlein an die Hüttenwand, wo der Graben herniederläuft. Dann schiebt er mit dem Fuße das Brett darauf, das auch sonst den Graben deckt.

Er geht ein Stück über den Schlag bis in die Fichten und glimmt sich sein Pfeifl an. Die Flamme am Zündholz drückt er sorgsam mit Daumen und Zeigefinger aus.

»Der hätt's eh sagen können,« meint der Hans und schaut dem Mann eine Weile zu, der durch Heidekraut und Schwarzbeeren den Waldhang herauf sich einen Weg sucht.

»'s geht eh schwer, Mannl, mit so einem Hücklein Jahre auf dem Rücken. Da hat sich einer gewöhnt, bergein zu laufen.«

»Wohl, wohl,« sagt der Mann und hält im Steigen inne, indem er sich auf seinen Wanderstock stützt.

Der Zachenhesselhans sieht: der Alte kommt aus dem Niederland, denn sein Stock hat die Tage daher noch als junge Erle an einem Wiesenbache gestanden. Und Erlen wachsen im Waldgebirg nimmer.

»Grüß Gott,« sagt der aus dem Zechenhaus, »grüß Gott!« und reicht dem Alten die Hand entgegen. »Kommst fei weit her und hast Dich zum ersten Mal ins Waldland verlaufen?«

»Fei nit,« antwortet der andere, tut die Gitarre vom Rücken und setzt sich ins Moos.

»Hui,« sagt der Zachenhesselhans, wie er so reden hört, »bist gar ein Waldleutl und landfahrend gewesen die Jahre her?«

»'s mag wohl sein,« darauf der andere.

»Leicht auch so einer von denen, für die 's Waldland zu arm war und die draußen ums Geld singen und Saiten schlagen? Mannl, die finden sich alle wieder heim ins Gebirg! 's geht ihnen am besten da, wo sie daheim sind. Wohin willst denn noch diesen Abend?«

»Je nun,« sagt der andere, »auf's Zechenhäusl und die Mali wiedersehn.«

»Wen willst sehn? Die Mali? Da bist ein wenig zu lang außen geblieben. Die Mali ist mittlerweile davongegangen.«

Der Zachenhesselhans faßte sich an die Stirn.

»Davongegangen sagst?« fragte der andere.

»Freilich. Der Frühling hat sie mir umgebracht, wie er ins Waldland fuhr. Im fünften Monat schläft sie nun. Aber Du – ich besinn mich, bist doch nicht der Mali ihr Bruder, von dem sie gesprochen hat, als wär er tot?«

»Der dürft ich wohl sein. Jessesmaria, der Weg war weit! Und nun – er ist doch nur gegangen worden, daß einer wieder drauf heimkommt ins Stückl Welt, auf dem er jung geworden. Und so bist Du der Hans Günther, der die Mali gefreit hat?«

»Der bin ich, der Zachenhesselhans. Wie sie drinnen in Gottesgab das Häusl verkauft haben, aus dem die Mali heraus ist und das dem Schmied-Seff gehört hat, haben wir uns das Zechenhäusl im Bergwald gekauft. Wirst Dich fei wundern: allerhand andere Leut sind wohnhaft im Waldland und nur hin und her ist noch einer, der von Dir, dem Josef, redet. Sie heißen Dich, weil Du der Sohn vom Schmied-Seff bist, den Schmied-Seff-Pepp. Sind ihrer aber nimmer viel, Alter, die von ihm wissen. Wenn einer länger als vierzig Jahr mit dem Singspiel durch die Welt gefahren, zählt er im Bergwald zu den Toten. Na, weil der Schmied-Seff-Pepp sich nur wieder heimgefunden! Er wird woltern Hunger haben, der Seff?«

»Wohl, wohl,« entgegnete der Alte, nachdem er eine Weile sinnend aufs Waldmoos gestarrt, »Hunger, daß es einer haußen hört.«

»So komm, Mannl! Reichlich war's im Zechenhäusl nie, aber für zwei hat's noch immer gelangt.«

Der Zachenhesselhans reichte dem müden Manne die Hand und zog ihn vom Waldboden empor.

Die Nacht kroch hinter den Schreitenden drein, kroch aus den Tälern über den Fichtennadelgrund und drückte die Sonnenflämmlein aus, die in dem Heidelbeerkraut brannten oder goß silbernen Tau über das goldene Licht, das da und dort aus dem Geäste geronnen. Sie hing ihre Schleier in die Bergfichten. Sie blies die Sonnenfeuer aus, die noch auf den Wipfeln wehten.

Aus dem Schornstein des Zechenhauses stieg ein Wirbel bläulichen Herdrauchs. Stieg auch einer über dem Schindeldach der Unruhe. Die kräuselnde Rauchsäule droben auf der Unruh stand kerzengrad gegen den reinen Sommerhimmel. Aber das Schindeldach der Hütte hielten die Fichten dem Zechenhäusl verborgen – »'s möcht neidisch werden sonst, das Zechenhäusl,« sagte der Zachenhesselhans, »denn von den Schindeln sieht einer auf dem Zechenhaus fei nix mehr. Die hat ein grünes Moos weich übersponnen, aus lauter Lieb zum Zachenhesselhans, damit im Winter der Schnee nicht auf sein Strohbettlein stiebe.«

An jenem Abende tat der Alte vom Zechenhause das Schwammsäckl vom Balken über dem Ofen und kochte dem wegmüden Landfahrer ein duftig Pilzsüpplein.

»Die Schwämme hat die Mali im letzten Herbst noch eingebracht, Mannl,« sagte der Zachenhesselhans.[20] »Hat eh nicht geglaubt, daß sie dem heimkehrenden Bruder ein Nachtmahl bereitet damit.«

Dann ging die Stille durch die Stube, weil sich Herzen mit einer Toten beredeten.

Sie hatten ihr viel zu sagen; denn das Schweigen war lang und tief. – –

»So,« hub der Hans nach einer Weile wieder an, »die Gitarr will ich derweil an den Nagel hängen. Nicht, weil ich ein Liedl nicht möcht, sondern weil ich mein': ihr zwei versteht Euch wohl miteinander aufs Fahren, aber nicht aufs Seßhaftsein. Und jetzt, wenn Du Dein Schwammsüppl weghast, möcht sie wohl gar zu Dir ein Wörtl reden und Dich gemahnen: Sepp, fahren wir heut nimmer? Einer, der heimatlos worden, und sein Lebtag kein Stückl Land gebaut und liebgehabt hat, der kann solch ein Reden nicht hören. Für den ist das ein Locken, unwiderstehlich, mein' ich. Aber, ich denk, Mannl: wir zwei bleiben eine Zeit mitsammen im Zechenhäusl. Und eh die Gitarr und Dein landfahrend Herz auf Deine verlaufene Seel einreden, vergunnst mir wohl ein Wörtl. Wenn's ein wenig poltert, na – so laß Dir's nix machen. 's ist nit bös gemeint, Mannl. Aber weißt Du, eine Lust mach ich mir drauß. Jetzt – auf so einen, wie Du einer bist, hab ich fei lang gepaßt. Nu läuft er mir justament in die Quer. Und wenn ich nicht gedacht hätt, Du wolltest Dich erst mit der Mali ein wenig bereden, weil Du so vierzig Jährlein keine Zeit dazu gehabt hast, hätt's schon begonnen – ich mein': das, was wir zwei miteinander zu reden haben.

Ich hab mir nämlich da in meiner Bergeinsamkeit ein Exempel gemacht. Wie ich zwanzig war, hab ich mit rechnen angefangen und hab damals gedacht: Hansl, hab ich gedacht, Dein Exempel stimmt nicht. Und hernach, so oft's mir schlecht gegangen ist im Wald – 's laßt sich zählen, Mannl! – hab ich wieder gemeint, die Rechnung stimmt nicht. Aber: die Rechnung stimmt doch, stimmt, und Du bist mir die Probe darauf. Siehst Du, hast 's woltern weit gebracht: bist die Probe auf das Exempel, über dem der Zachenhesselhans sein Leben lang gerechnet hat. Und was dabei rausgekommen, Mannl? Viel is fei nit.«

So, die Gitarr hängt in der Ecke am Nagel. Der Landfahrer sagt: dort könn' er sie sein Lebtag nimmer entdecken.

»Hui,« macht der Zachenhesselhans, »warum denn nicht?«

»Ja,« antwortet der Musikmann, »von dem allen, was ich dermaleinst mit aus dem Wald genommen, hab ich nicht viel wieder mit heim gebracht. Zwei frohe blanke Augen sind auch dabei gewesen – sind aber draußen geblieben. Und die, die ich wieder hereingetragen, die mögen fei nimmer wert sein, daß einer sich noch lang damit schleppt.«

»Hui,« sagt der Zachenhesselhans noch einmal, »Mannl, Du hebst mir nit fein zu singen an! Und deswillen bist landfahrend worden?«

»Wenn einer am End vom Wege steht, ist er alleweil[22] klüger als am Anfang,« entgegnet der Sepp und zuckt wehmütig mit den Achseln.

»Ich denk, heut ist eine Nacht, die man vorm Häusl verbringen kann. Sind nicht viele daheroben, wo der Bergwind König ist. Und wenn der Wind sich irgendwo verschläft, so ist's ein Nachttau, der fällt, daß die Fichten triefen,« sagt der Alte vom Zechenhaus und schreitet mit dem wandermüden Manne hinaus vor die Hütte.

Auf der braunen Holzbank ließen sich die beiden nieder. Der Zachenhesselhans glomm sich die Pfeife an, guckte noch einmal nach dem Dach, über dem noch immer die Rauchsäule stand und meinte:

»Zu dritt rauchen sie ihr Abendpfeiflein: der Zachenhesselhans, das Zechenhäusl und die Unruh. Das Zechenhäusl aber möcht 's ausgehen lassen vorm schlafenlegen. Plauschen wir ein bißl, mittlerweile raucht 's aus.

Und Du, Mannl, Du hast 's vor mehr denn vierzig Jahren gar nimmer aushalten können im Waldland, in dem Du zuerst auf Deinen Beinen gestanden? 's ist Dir damals schlecht gegangen, gelt, fei schlecht?«

Der Zachenhesselhans zwickt Dich, Schmied-Seff-Pepp! Jetzt – wenn Dir's weh tut, halt still; denn der Zachenhesselhans will Dir Einstand geben. Der Mali ihr Platz ist noch leer, und ein Oertl, auf dem Du daheim bist, tät Dir not und wär Dir schon recht. Jetzt – Seppl, wenn der Alte vom Zechenhäusl wieder zwickt, halt still!

»Dein Vater selig is der Schmied in Gottesgab gewesen und sein Jüngl, das sie auch Josef nannten, das war der, dem an seinem Vater das rußschwarze Gesicht nit gefiel. Ei, hat der gedacht, das Saitenschlagen ist eine feinere Kunst als das Eisenschlagen und das Liedlsingen leichter als das Hammerschwingen. Und dem Seppl ward's zu eng im Waldland; denn er war klüger als seine Leut.

Da nahm er eines schönen Tags das Singspiel auf den Rücken: ade, Vater, und: lebt's schön wohl, Mutter, tat sich sein neues grünes Hütl auf, gab noch ein paar schöne Federn drauf und fort ging's. 's führen viel Wege vom Gebirg.

Und wie der Seff-Pepp in die Stadt kommen ist – beim Karlsbad wird's angefangen haben, und dann hinein ins Deutschland; denn das Waldland zwischen Fichtelberg und Keilberg, Plessen und Spitzberg ist ja so gar eng – jetzt, hat er gedacht: das grüne Hütl aus dem Bergwald taugt nix, und die Joppen aus der Waldöde ist nicht fein. Da muß ein neues Hütl sein und ein glattes Jäcklein; denn des Abends spielt der Seppl auf in den Gasthäusern. Jetzt – da hat er sich mit andern zusammengefunden, die nirgend und überall daheim sind. Seine Sprache hat ihn verraten. Und da haben die Leutlein aus dem Erzgebirg eine »Wiener Damenkapell« zusammengestellt. Sowas klingt großartiger im Deutschland. Wer weiß denn, daß so Leutlein, wie ihr, aus dem Waldland kommen? Na, und jetzt – da habt's gehockt bis nach Mitternacht und habt's den[24] feinen Leuten eins aufgespielt als die »Wiener Damenkapell« oder »Die Veigerl vom Donaustrand«. Seht's, da habt ihr Euch Eurer Heimat zum andern Mal geschämt.«

Seppl, halt still! Der Zachenhesselhans zwickt Dich. Weh tut's, aber recht hat er. Halt still, Seppl, auf dem Zechenhäusl ist der Mali ihr Platz leer!

Dem Zachenhesselhans ist die Pfeife ausgegangen. Er weiß es nicht, saugt am kalten Rohr und meint: nicht einmal mehr vor einer Pfeif Tobak hat das Mückenvolk Respekt.

Der Wald steht schwarz und still wie eine Mauer. Ein Käuzlein ruft aus dem Grund herauf, und aus den Wipfeln im Tal spinnen sich die Nebel hervor. Die legen sich in weißen langen Streifen über die Gründe. Das Wässerlein klingt in gleichmäßigem Fall in den Brunnentrog. Der Himmel ist blank. Stehen nur wenige Sterne darin. Die Engel haben heut im Waldlande zu tun, so himmelstill ist's dort, und haben keine Zeit, die Lichter droben herauszustecken.

Das Zechenhäusl hat sein Abendpfeiflein ausgeraucht, justament wie der Hans auch, – und merkt's keiner als die Mücken.

»Jetzt« – der Zachenhesselhans saugt am Pfeiflein und meint: er sitz' in einer dichten Wolke Tabakrauch – »jetzt: da ist die »Wiener Damenkapell« in die Brüche gegangen … Willst etwas sagen, Weltfahrer? Sie hat gehalten? Gut. Hat sie – so ein Jahrer sechs oder zehn, i, was red' ich! Also: der Seppl hat sich[25] gewöhnt, um die Morgenfrüh in die Federn zu kriechen und dem Herrgott seine Tage zu verschlafen. Des Nachts hat er gewacht, hat gesungen und Bier getrunken – hat eine verkehrte Welt gemacht. Jetzt – da hat sein schöne Singstimme einen Riß gekriegt, und die Gitarr hat nichts mehr recht gemacht. Von da ab ist der Seppl auf die Dörfer gezogen und hat auch wieder manchmal an's Waldland gedacht.

Warum ist er denn damals nicht heimgekommen?«

»Er dachte: er wollt's schon noch zu was bringen,« sagte der fahrende Mann.

»Recht so: geschämt hat er sich, weil er treulos geworden seinem Heimatland. Auf dem Stroh hat er geschlafen, all Nacht in einem andern Dorfgasthof. Auf einmal, da hat er sich wieder auf sein grünes Hütl besonnen und auf die härene Joppen und auf sein harzduftiges Tannenland. Und hat sich besonnen auf die Schwester, die daheim irgendwo hausen mag. Gott geb ihr die ewige Ruh! Schlaf sanft, Weiberl! Und wie er heimkommen ist, haben sie die Mali begraben gehabt. Und nun?«

»Nun will der Seppl sein Stückl Weg zu Ende laufen,« sagte der Musikmann leise.

»Recht so. Und das ist mein Exempel: Tut's draußen, was ihr wollt – ihr kommt zu nix und seid nix. Jetzt, wenn Du zusammenzählst, Seppl – was kommt heraus?

Null kommt heraus, Seppl! Null! Das is fei nix. Und da rechn' ich noch gut. Die Studierten sagen[26] zu solch einem Sümmlein: ›minus‹. Das ist noch weniger als Null. Und wenn Du rechnen könntest, Seppl, ich glaube, das ist ›minus‹: verlorene Heimat, verlorene Jugend, verlorenes Leben, verlorene Heimat – verloren, alles verloren!

Und nun?

Jetzt bist wieder da und tätest justament gerne von vorn anfangen – 's is fei spät, Seppl, und lang hast nimmer Zeit, mein' ich. –

Nun hab ich doch auf das Fichtenstämml vergessen. Ich hab damit die andere Giebelwand stützen wollen. Na, so ist's eine Arbeit für den neuen Tag.«

Der Landfahrer ist ganz still in sich zusammengesunken.

»Wir reden noch, Seppl, ein ander Mal. Heut, wenn Du willst, kannst Du's aber schon wissen: Im Zechenhäusl ist ein Platz frei. Wird Dir freilich fei nicht gut genug sein, weil Du's besser gewöhnt sein magst … Nein? … Jetzt – so leg Dich neben mich aufs Stroh und denk: beim Zachenhesselhans bin ich fortan daheim. Schlag ein!«

Da reichten sich die beiden Alten die Hände.

Die Nebel gingen um das Haus, und ein sanfter Bergwind sang um den Giebel und sang um das Moosdach.

Der sanfte Bergwind hat die beiden in Schlaf gesungen.

Die Nebel standen noch still über den Tälern und hinter dem Keilberg ging das Morgenfeuer der Sonne auf.

Da schritt der Zachenhesselhans zum Hackstock, um den Fichtenstamm zur Stütze für die östliche Giebelwand zu glätten. Wie der Schlag der Axt erklang und aus dem Walde zurückrief, lief ein Lächeln über des Alten Gesicht:

»Fei recht wär's, wenn drüben noch so einer stünd', aber justament einer wie der Zachenhesselhans. Wir täten ihn schon brauchen im Waldland, und just um diese Zeit!«

Während er noch redete, schlürfte der Landfahrer über den Hausgang und heraus zum Brunnentrog. Er schöpfte mit den hohlen Händen und goß sich den Bergquell über Gesicht und Nacken. Dann tat er einen kalten Trunk.

»'s ist schon recht,« rief der Zachenhesselhans aus dem taunassen Gras herüber, »solch ein Wasser vom Stein heraus macht lustig und mag besser sein für zwei Augen als Bierdunst und Tabakrauch. Waldwasser und Harzhauch haben noch keinem das Augenlicht trübe gemacht.[28] Hast einen Schlaf gefunden im Heimatland, Mannl?«

Darauf hatte der Seppl keine Antwort, dachte: dem bin ich fei zur richtigen Zeit in die Hände gelaufen, und goß sich von neuem die morgenkalte Flut über die Stirn.

»Ich versteh Dich schon, Landfahrer,« lachte der Zachenhesselhans, »und eine rechtschaffene Freud' hab ich dran. Jetzt – 's wär möglich, wir zwei halten eine gute Freundschaft.«

Ueber den Wipfeln des Bergwalds stand wirbelndes Morgenlicht und mitten drin die goldene Scheibe der Sonne. Wie silberne Ströme liefen die Frühnebel in die Täler – verliefen sich.

»Gelt, da schaust, Mannl? So eine Sonne hängt der Herrgott fei nur über dem Waldland auf. Die Leutln da draußen, wo Du daheim gewesen bist die Zeit her, sind da noch nit fertig mit dem Ausschlafen und ans Bett trägt sie ihnen der Herrgott nit.

Hörst, 's geht einer den Hau herein drüben? Der kommt vom Sonnenwirbel und möcht gradewegs nach St. Joachimsthal.«

Die Männer lauschten eine Weile auf die gedämpften Schritte. Da klang ein Juchezer aus den Fichten.

»Der hätt' die Sonne wachgerufen, wenn sie nit eh schon guckete,« lachte der Zachenhesselhans. »Mannl, so sonnenfreudig sind die Leute daheroben. Draußen im Land meinen sie: die Sonn'? Wer wird die Sonn'[29] rufen? Die kommt von selber schon immer zu frühzeitig und bringt einen um die Faulheit. Der den Juchezer getan hat, den kennt das Musikmannl nit, denn der war noch nit auf der Welt, als der Seppl aus dem Waldland geflohen ist. Da ist er schon: grüß Gott, Hans-Tonl!«

»Grüß Gott, Zachenhesselhans! Hui, da is ja einer bei dem Hans!«

»Na,« sagt der Zachenhesselhans, »und fei ein rar Mannl! Ist seine vierzig Jahr nicht am Sonnenwirbel gewesen und kommt, ein wenig auszurasten von der Wegfahrt und die Mali besuchen.«

»Dei Weiberl?« fragt der Hans-Tonl.

»Dieselbige,« meint der Zachenhesselhans.

So haben die beiden miteinander geredet. Ueberdem ist der Hans-Tonl den Hau herübergeschritten und reicht dem Zachenhesselhans die Hand.

»Hast schon vom Schmied-Seff-Pepp sagen hören?«

»Von dem, der sich verlaufen hat?« fragt der Hans-Tonl.

»Da steht er. Er hat eine Sehnsucht gekriegt ins Waldland.«

»Willkommen in der Heimat, Seppl,« sagt der Hans-Tonl und nimmt des Alten Hand.

»Der da, Mannl,« hebt der Zachenhesselhans von neuem an, »der da ist der Taler Hans-Tonl. Was mein Bruder ist, der Hans Georg Günther in Joachimsthal, den sie den Taler Hans heißen, das ist dem sein Vater. Er selber schreibt sich: Anton Günther von[30] Gottesgab, heißen tut er aber: der Taler Hans-Tonl. Das ist sein Steckbriefl … Wo willst denn hin, Tonl?«

»Auf Joachimsthal.«

»Von Gottesgab übern Sonnenwirbel? Das ist fei ein närrischer Weg!«

Der Hans-Tonl lächelt und streicht sich sein blondes Schnurrbärtl.

»Gelt,« sagt er und: »'s muß einer nachschau'n, ob am Sonnenwirbel die Leut schon munter sind.«

»Oha,« macht der Zachenhesselhans, »oha! Wie's die Resl von der Unruh erzählt hat, hab ich gemeint, die Resl red't nixnutzig Zeug. So is also doch an dem: der Taler Hans-Tonl geht um das Wawrl (Eva) vom Sonnenwirbel. Is fei ein fesches Madl, das Wawrl! Und singen tut's, wie a Zippen. Jetzt – hat denn der Hans-Tonl den Grünetz im Zechenhäusl schon pfeifen hören? Nimmer? Na, auf dem Heimweg kommst ein wenig hutzen (plaudern), gelt?«

»Ja,« meint der Hans-Tonl. Und wie er im Wald verschwunden ist, läuft ein Juchezer heraus, der fliegt in alle Winkel im Gebirg und läuft den Hang hinan, und läuft auf die Unruh. Auf der Unruh ist das Wawrl nicht. Also hinauf auf den Sonnenwirbel! So läuft der Juchezer auf den Sonnenwirbel, und das Wawrl, das am Klöppelsack sitzt und sich vom Morgenwind im goldenen Stirnhaar spielen läßt, wie der Juchezer zu ihm kommt, schaut auf und lacht hell in den jungen Tag. –

Wie's gegen Mittag ging und die goldene Sommerluft über den Hängen flirrte, und wie die Lerchen im blanken Himmel standen und ihre Lieder in den Tag warfen, stieg der Hans-Tonl wieder den Waldsteig herauf.

»Grüß Gott,« sagt er, tut einen Schnaufer und setzt sich auf die Bank an der Schattenseite des Zechenhäusls.

»Seppl,« hebt der Hans-Tonl nach einer Weile an, »im Tal sagen sie, Du müßtest fei von den Toten aufgestanden sein. Im Märchen sind auch so zweie, die sind nach hundert Jahren wieder aus dem Berge gekommen. Tot ist er nit gewesen, hab ich gesagt, bloß verlaufen hat er sich gehabt. Nur gut is, daß der Seppl den Weg noch gefunden hat, der ihn wieder in den Bergwald führt. Hast woltern Sehnen gehabt, Seppl?«

Der Seppl tut einen Brummer, der heißt: ja und recht hast, Hans-Tonl.

»O, ihr Leutl, ihr Leutl,« fängt der Zachenhesselhans zu reden an, »daß ihr Euer Heimatland für nix hinwerft, rein für nix! Wenn's nur eine Kunst wär, um die ihr treulos seid! Aber das wär mir auch eine Kunst! So was bringen wir daheroben mit auf die Welt. Aber das langt fei zu für's Häusl und für den Wald, aber nicht für's Reisl und für die Welt. Und die feinen Stadtleut, die hören sich rasch satt daran und haben andere, die ihnen für ihr Geld schon eine bessere Musik machen. Aber so was könnt's Ihr nicht,[32] Leutln, dazu braucht's ein Stu–di–um. So heißt man das, Landfahrer. Wirst's eh wissen.«

Der Zachenhesselhans glomm sich sein Pfeiflein an. Das sagte dem Hans-Tonl: wir sitzen beisammen solange die Mittagsstunde über die Bergwiesen geht. Und der Hans-Tonl tat sein Jöpplein an, das er den Berg herauf unter dem Arm getragen hatte, legte ein Bein über das andere und kreuzte die Arme über der Brust.

»Daherauf auf den Sonnenwirbel hab ich fei immer ein Sehnen gehabt,« meint der Tonl, »schon wie ich mit den Ziegen auf den ›kalten Winter‹ getrieben bin …«

»Der ›kalte Winter‹ ist der Berghang jenseits vom Sonnenwirbel,« fügt der Zachenhesselhans hinzu und schaut den Landfahrer dabei an, »der liegt im Widerschein (an der Schattenseite), und dort kann einer fei um Walpurgis probieren, ob er's Hörnerschlittl noch lenken kann oder die Hitschen (kleiner Schlitten).«

Der Seppl stand von der Holzbank auf und setzte sich ins Gras, mit dem Blick nach der schattigen Hauswand. Die Augen liefen ihm über. So blank ging der Mittag durch die Welt. Der alte Mann schließt die geröteten Lider. Hernach geht er zum Brunnentrog und netzt sie mit dem glasklaren Quell.

Ueberdem steht der Hans-Tonl von seinem Sitz auf und geht einen Steinwurf weit hinüber auf die Halde. Wo der Grenzstein ist, steht er still und überschaut das Gelände. –

Es ist ein sanftes Wehen im kniehohen Gras: der Mittagswind hat sich mit den Halmen zu bereden. Das[33] ist ein heimlicher süßer Zwiespruch und alle Hälmlein und Rispen erheben ein sanftes Singen. Und der Wind läßt seine weiche Hand darübergehen. Darum ist ein Wiegen im Berggras und ist ein warmer Duft darüber. Der ist herabgeschwommen von den Wiesen um die Unruh und um den Sonnenwirbel. Dort sind sie heuen.

Warum ist denn noch kein Heu ums Zechenhäusl? Warum kann denn dort der Wind noch mit dem hohen Gras reden?

»Jetzt,« sagt der Zachenhesselhans, der dem Tonl eine Weile zugeschaut hat, – »der Tonl sieht sich das Seinige an und denkt: da könnt einer daheim sein! Ein Häusl für zwei und die noch kommen hat an der Berghalde Platz. Und luftig und lustig ist's daheroben wie nirgend sonst im Waldland. Und der Zachenhesselhans ist auch in der Nähe. Da können die beiden mitunter ein kluges Wörtl reden.«

Aber der Tonl hört's nicht. Der legt den Finger an die Nase.

»Der Grund ist der seinige; den hat sein Vater selig gekauft,« sagt der Zachenhesselhans zum Seppl, der sich die Hand schützend über die schmerzenden Augen hält. Wie der Tonl die Haldenfläche so mit den Augen mißt, ruft der Alte vom Zechenhaus hinüber:

»Tonl, meinst etwa, 's wär zu klein? Wenn Du eh willst, mir ist das meine feil!«

Ueberdem kommt der Tonl herüber, damit er besser hören kann.

»Jetzt – wenn ich seh, daß ich noch kein Heu gemacht hab im Juliausgang,« sagt der Zachenhesselhans, »weil ich's fei nicht mehr brauchen kann und weil niemand ein Geld dafür geben mag, jetzt ist mir das Grasland feil. Aber ein anderer als der Tonl kriegt's nit. Und das beding ich mir: ein Gärtlein ums Zechenhäusl bleibt auch für mich. Aber das andere, wenn Du magst, kannst haben.«

»Dem Zachenhesselhans wär sein Grasland feil?«

»Hast's eh gehört.«

So kauft der Tonl dem Zachenhesselhans sein Grasland bis zur Unruh hin ab, rechnet das seinige hinzu und sagt:

»Das trägt sechs Kühe. Meint der Zachenhesselhans dasselbe?«

Er meint's und der Kauf ist fertig.

Einen Schriftsatz braucht's nicht. Im Waldland gilt das Wort.

Wie sie noch reden, kommt der Helari den Steig von der Unruh herüber.

»Grüß Gott, Helari! Hast fei auch vom verlorenen Sohn gehört, der wiedergefunden worden ist?«

Der Helari reicht dem Landfahrer die Hand.

»Auf Dich kann ich noch denken, Schmied-Seff-Pepp. Ich bin dazumal so ein Bübl gewesen.«

Er macht mit der Hand ein Zeichen in die Luft und muß sich ein wenig dabei bücken.

»Und noch eins, Helari: der Hans-Tonl hat sich ein Astl gesucht, worauf er sein Nest bauen will.«

Im Umkehren wußte der Helari: der Hans-Tonl nimmt sich zum Herbst das Wawrl vom Sonnenwirbel, der Wurzltonl wird dem Hans-Tonl sein Schwiegervater und der Hans-Tonl baut sich sein Haus neben die Unruh und das Zechenhäusl. Eh der Bergwind Flocken treibt, haust der Tonl mit seinem jungen Weib darin.

Und das Wawrl, das auf dem Sonnenwirbel im Heu ist, weiß noch gar nicht, was der Hans-Tonl zwei Steinwürfe weit an der Berghalde zurechtmacht.

Wie der Tonl nach dem Bergstock greift, den er neben die braune Bank an die Schattenwand der Hütte gelehnt hat, schlägt sich der Zachenhesselhans vor Freude auf das Knie, daß ein Echo aus dem Wald ruft.

»Leutl, das g'freut mich! Jetzt – warum hat denn der Tonl das Meinige noch gemocht? Vieh will er halten. Das ist der Richtige, der Tonl! Ihr versteht's all nicht, Leutln, das Wirtschaften; auch der Helari nicht.«

»Hui,« sagt der Helari und: »so wird mich der Zachenhesselhans der selber kein Stückl Vieh im Stall stehen hat, belehren müssen.«

»Wird er, wird er,« lacht der Zachenhesselhans. »Und jetzt trinken wir einen. Setzt Euch fei noch auf eine Pfeif Tobak. Ich bring einen und Ihr nehmt's einen, und der Zachenhesselhans sagt Euch, wie er über das Viehhalten denkt und warum er meint, daß Ihr im Waldland mit der Viehwirtschaft auf dem Holzwege seid.«

Der Zachenhesselhans springt wie ein Junger, bringt das Steinkrüglein mit dem Trunkelbeerschnaps, den die Mali angesetzt hat, und schenkt ein.

Wie ein jeder getrunken, und wie der Beißer einen jeden herzhaft abgeschüttelt hat, nimmt der Zachenhesselhans den seinen, stellt den Steinkrug unter die Bank und stülpt das Glasl dem Krüglein auf den Kopf.

»Nimm eine Pfeif Tobak,« sagt der Hans zum Helari, reicht ihm die Schweinsblase und raucht sich sein Pfeifl an. Der Helari tut's ihm nach.

Der Helari, wie sein Pfeifl brennt, hockt sich ins Gras und schlingt die Arme um die Knie. Der Hans-Tonl setzt sich noch einmal auf die Holzbank neben den Zechenhäuslmann.

»Ihr sollt's was ganz neues hören, Leut! Wenn einer so sechzig Jahr in der Bergeinsamkeit gesessen, finden sich allerhand Gedanken zu ihm. Wenn der Schnee auf den Wald fliegt und der Hans-Tonl hat unter dem Schnabeln Zeit, zu reden, nachher will ich mit ihm fei auf manch guten Plan denken. Jetzt – von dem Vieh wollt' ich Euch ein Wörtl reden.

Ich frag Euch: Warum ist denn noch kein Heu ums Zechenhäusl?«

»Weil der Zachenhesselhans kein Gras wird gemäht haben.«

»Und warum hat er nicht?«

»Weil er Erdäpfel und kein Heu frißt.«

»Warum hat er das Gras nicht an die Leute vom Sonnenwirbel oder von der Unruh verkauft?«

»Weil's denen justament so geht, wie dem Zachenhesselhans.«

»So. Und nun, Landfahrer: hast eh im Niederland gesehen, daß die Bauern das Gras auf den Wiesen stehen lassen? Die hau'n woltern nach dem Grummet noch einmal! Und im Waldland gibt's solche, die mögen das Heu nicht. Müssen fei reiche Leut sein, die im Waldland!«

»Wenn sie kein Vieh haben, dem sie's füttern können!«

»Jetzt – warum haben sie denn kein Vieh? … Pah,« macht der Zachenhesselhans, »seht's, Leutln, seht's, das will ich Euch sagen: weil Eure Mahm auch keins gehabt hat und keins Eure Väter. Jetzt – meint ihr, so können wir auch keins brauchen. Nun war das aber eine andere Zeit, da die Mahm im Hüttlein saß. Da machten draußen in den Städten die Maschinen keine Spitzen, die ganz feinen, was die Valanzen (Valenciennes) sind, nun gar nicht. Die eisernen Hände der Maschinen arbeiten billiger, als die flinksten Finger unsrer Frauen. Gegen die Maschinen – das ist ein ungleicher Kampf. So. Und was heut das Wawrl ist und das Fanele und die Gabi, ja was Dein Resl is, Helari, Klöppeln die etwan eine feine Spitze, so, wie's ihre Mütter gekonnt haben?«

»Fragt sie denn einer danach? Bezahlt sie denn einer dafür?«

»Keiner! Justament deswegen. Der Verdienst ist geringer. Das ist wie ein Quell im Waldland: einmal,[38] da ist er hell und stark gesprungen und hat das ganze Gebirg gespeist, heut rinnt er trüb und müde, und 's lohnt fei nimmer, das Krügl drunter zu halten. Da muß man sich nach einem andern umsehen. Schau'n wir einmal! Das haben wir nahe. Bergwiesen, Grasland allenthalben auf dem Kamm des Gebirgs. Dann der Wald, und mittendrin manch Streiflein, manche Au mit einem Graswuchs, jetzt, daß einem das Herz weh tut, weil man zu diesem Waldgras nicht das Oechslein worden ist.«

Weil der Zachenhesselhans grad mit der Linken den Beschlag vom Pfeifenkopf aufgeklappt hat und mit dem Spitzfinger der Rechten ein wenig nachdrückt und dabei an der Nase hinabschaut, wirft der Helari dem Hans-Tonl einen Blick zu, der fragt: Glaubst das, Hans-Tonl?

Der Hans-Tonl macht wahrhaftig ein Gesicht, als wär die Weisheit vom Zachenhesselhans auch die seine. Er ist justament dabei, sich alles noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen, was der Hans von Zechenhäusl zum besten gegeben hat.

Da merkt der Helari: er hat keinen zur Seite und – will er in den Kampf gehen, muß er sich fei auf sich selber verlassen. Er hustete ein wenig und rückt ein Stückl weiter im Gras.

»Zachenhesselhans,« sagt er hernach, »weißt noch mehr? Sonst, wenn das alles ist, möcht ich Dir schon sagen, daß ich von dem kein Wörtl unterschreib.«

»Hab ich eh gewußt,« entgegnet der Zachenhesselhans, der sich mittlerweil sein Rauchzeug in Schuß gebracht hat, »daß der Helari eine andere Ansicht hat; denn wär er der meinigen, so hätt er der Unruh längst ein Stückl angebaut und ein Stücker drei oder vier Kühe mehr eingestellt. Aber, der Helari wird sei Gegenred machen müssen, sonst laßt sich der Zachenhesselhans nicht überführen.«

»Na,« sagt der Helari, »zuerst: was da an Mahd stehen bleibt, ist weiter nichts wie borstig Gras …«

»Halt!« fällt ihm der Zachenhesselhans ins Wort, »und warum ist ein Gras daheroben überhaupt borstig?«

»Weil kein Dünger da ist, der langete für das Grasland.«

»Und warum ist denn kein Dünger da?« fragt der Hans vom Zechenhäusl, und in seinen Mundwinkeln geht ein listig Wirbeln und Zucken. »Schaust, Helari, die Antwort magst nicht gern geben, weil sie heißt: es ist nicht genug Vieh heroben, nicht so viel, daß es hinreicht, den Dünger zu geben für den Wieswuchs, der da ist. Freilich: für das, was in Euren Ställen steht, langt's eh, was wächst, langt fei reichlich. Nun ist aber die Rechnung die: ist es gescheiter, wir schaffen uns ein Vieh ins Gebirg und nützen den Graswuchs besser, oder ist es gescheiter, wir lassen die Hälfte borstig und bescheiden uns mit der ersten Mahd? Denn das muß ich Euch schon sagen: daß kein Grummet daheroben wächst, daran ist wieder einmal nicht der Herrgott schuld, der an dem Waldland vorbeiläuft und keins[40] macht, weil er etwa müde ist von der Arbeit anderswo oder weil er seine ganze Herrlichkeit im Niederland gelassen hat und dem Waldland fei nur einen Reif gibt, wenn sie drunten noch lustig ernten. Nein, Leutln, daran ist kein anderer schuld, als die Männer um den Sonnenwirbel selber. Aber: fei allein, wie im Paradiesgarten, laßt der Herrgott nichts mehr wachsen. Seit die Sünd' in die Welt gekommen, heißt's: auch ein bißl mittun, Leutln! Und schwitzen müßt ihr schon ein wenig dabei, sonst wachst nix. Hernach könnt ihr auch Euer Brot essen.

Und weil ich einmal dabeibin,« fährt der Zachenhesselhans fort und gießt seinen Pfeifenstiefel aus, »da muß ich Euch doch noch sagen: 's gibt höhere Berg, als am Sonnenwirbel, und 's gibt ärmeres Land, als das Waldland, und 's gibt kältere Winde und längere Winter, als daheroben, und doch treiben die Leute darinnen nichts weiter, als Viehwirtschaft. Wir aber um den Sonnenwirbel haben eine abgegriffene Weisheit, so abgegriffen, sag ich Euch, wie ein alt Geldstückl, daß fei keiner mehr achten dürft, und doch ist sie noch immer im Umlauf und fein in Ehren. Die heißt: das Waldland im Gebirg trägt seine Leute nicht! Darum müssen die Männer fort auf den Handel und auf das Musikmachen – gelt, Landfahrer? – und lassen ihre Heimat imstich, wenn ihnen gleich das Herz dabei wehtut, so weh, daß sie dem Schneewind vorauflaufen und mit ihm wieder in das Heimatland einziehen.

Aber während der Bergwind sich über den Wäldern[41] sein Liedl singt und die Wangen sich rotläuft, sitzen sie daheim und hungern sich bleich.

Das is fei nix, Leutln! Ich halt's mit dem Sprüchl: gibt der Herrgott ein Hasl, so gibt er auch ein Grasl. – Machts Euch das Waldland zurecht und sehts: es ist stark genug, Euch alle zu tragen und noch einen Haufen mehr obendrein.«

Der Zachenhesselhans langt unter die Bank, setzt dem Steinkrug sein Käpplein ab und läßt noch einen Beißer herausrinnen – aber nur den einen. Der ist für den Zachenhesselhans; denn der meint: er hab ihn sich redlich verdient.

Der Helari sagt:

»Zachenhesselhans, darüber müssen wir noch einmal reden. Manchmal denk ich, Deine Rechnung ist richtig. Manchmal mein' ich: sie ist falsch.«

Wie der Helari so gesprochen hat, richtet er sich aus dem Gras auf. Seit er die Pfeife in die Lederhose geborgen, kaut er an einem süßen Halml.

»Warum denkst denn, 's wär' falsch?« fragt der Zachenhesselhans.

»Sonst,« meint der Helari, »warum hat sich denn vor dem Hans keiner auf derlei Dinge besonnen? Sind doch vor ihm auch kluge Leute im Waldland gewesen.«

»Sind auch,« sagt der Alte. »Aber: einer muß sich doch zuerst darauf besinnen. Und justament: auf die einfachsten Dinge kommen die Menschen immer am schwersten.«

Der Wurzltonl vom Sonnenwirbel ist zu Wald gegangen. Er sucht allerhand Kräuter und gräbt mancherlei Würzlein, die trocknet er am Wäschestängel über dem Kachelofen und bringt sie dürr oder auch grün in die Apotheke – nach Oberwiesenthal, nach Joachimsthal oder sonst in ein ›Thal‹. Werden noch einige ›Thal‹ daherum sein. Vom Sonnenwirbel aus ist alles ein Tal.

Der Peterl aus dem andern Haus am Sonnenwirbel ist mit der Mahm auf dem ›kalten Winter‹ im Heu. Und der Peter, sein Vater, hat die Mütze auf, an der der k. k. Reichsadler sich befindet, und räumt, kratzt oder hackt die Abschläge an der Staatsstraße nach dem Keilberg aus. 's möcht' ein Wetter kommen übers Waldland! Ist alles knüppeldürr im Gebirg. Und wenn's dann die Wasser mit einem Mal herunterschüttet – hui, hui, das ist ein Strömen und Brausen, und wehe, wenn das Strömen und Brausen die Rinnsale nicht findet, die der Peter instand zu halten hat! Das reißt fei dort ein Stückl Straße ein und da noch eins, und der Peter muß alles wieder aufbauen, und seinen Rüffel kriegt er noch obendrein. Darum hat er den k. k. Adler an der Einräumermütze; und den Rüffel[43] kriegt er »von amtswegen«, – »von rechtswegen« nicht immer. Das heißt: das meint der Peter.

Das alles erzählt sich der Hans-Tonl wie er die Halde heraufsteigt und sieht alles mit einem Blick, wie er über die Unruh hinauf ist, dem Helari die Hand geschüttelt und gesagt hat: behüt Gott, Helari, und auf ein Wiedersehen.

Das erschaut der Hans-Tonl alles mit einem Blick; denn es ist auf dem Sonnenwirbel nur das Wawrl im Heu. Und wie das Wawrl immer so wendet mit dem Rechen und wie ihm der weiche Bergwind das blaue Kattunröcklein so sanft um die Hüften drückt, wie er das goldene Ringelhaar über der Stirn vom Wawrl sich um die Finger wickelt und ihm ein leises Lied singt, hört das Dirnlein den Hans-Tonl gar nicht über das wolleweiche Gras heraufkommen.

Der Tonl, wie er ganz nahe ist, bleibt ein wenig stehen und denkt: dem Wind, der es so gut mit dem Wawrl meint, und ihm das Röcklein so glatt über die Hüften streicht, daß man erschauen kann, wie weich und rund die sind, dem Wind schau ich ein Weilchen zu.

Wawrl, sagt der Wind zum Mädl, Wawrl, da steht einer stocksteif im Gras und in der Sonne, lacht so in sich hinein und läßt kein Aug von Dir schmuckem Ding. Hast dem fei gar etwas gestohlen?

Das Wawrl denkt grad an etwas und hört nicht auf den Wind. Der weiß den ganzen Tag etwas zu erzählen! Hat einer, wenn er im Heu ist, nicht immer Zeit, hinzuhören.

Wawrl, sagt der Wind wieder, die Sach' ist mir nicht richtig. Am End hast Du dem doch etwas gestohlen und nun hat er Dich ertappt?

Das Wawrl hört nicht hin.

Wawrl, singen wir zwei uns eins, sagt der Wind, zupft das Dirnlein am Kopftüchl und hebt dem Mädl die weiße Jacke unter dem Gürtelband. Er möcht' ein bißl gucken, der Wind.

Ach wo, sagt das Wawrl, beim Heuwenden singt ein Dirnl nicht und gleich gar nicht, wenn der Hans-Tonl nicht dabei ist.

Darüber ärgert sich der Wind, springt um das Wawrl herum und wirbelt ihr das blaue Kattunröcklein überm Knie in die Höhe.

Pst, macht das Wawrl, was das für Dummheiten sind!

Und wie sie dem Wind den Saum vom flatternden Röcklein aus der Hand nimmt, und sich dabei dreht: – – meiner Seel, da ist ja der Hans-Tonl! 's war nur gut, daß das Wawrl dem neugierigen Wind fei fest auf die Finger geschlagen. Das hätt' eine Sach werden können! Der Hans-Tonl hätt' ja einen Juchezer gemacht, daß das ganze Waldlandl aus dem Mittagsschlaf aufgewacht wär, wenn der Wind dem Wawrl unters Röckl guckete.

Jetzt – wie der Hans-Tonl auf das Dirnlein zugeht, es in die Arme nimmt und sich mit ihm und dem Rechen dreimal herumwirbelt wie ein Kreisel, jetzt ist das Zuschauen an dem Wind. Das Wawrl ist ganz[45] außer Atem gekommen, wie es der Hans-Tonl endlich wieder auf seine Beine gestellt hat.

»Na, Tonl, da hast mich fei tüchtig geschreckt,« sagt es und läßt sich auf das knisternde Heu fallen, damit der süße Duft, der auf dem Grund ist, ihm ganz sacht die Stirn und die Wangen streicheln kann.

Der Hans-Tonl sagt:

»Du, Wawrl, wir plauschen ein bißl – 's ist so niemand, mit dem man ein Wörtl reden könnt'. Bei der Hitzen dörrt das Heu auch ungewendet, daß es der Wurzl-Tonl bieren1 (in Haufen auf dem Rücken eintragen) kann; und ich helf Dir hernach, das Versäumte nachholen, gelt, Wawrl?«

1 Wohl von dem englischen to bear = tragen.

Das Wawrl, weil's den Tonl so lang nit gesehen hat, nickt ein kleines bißl mit dem Kopf, um den die goldnen Haarringlein klingen. Aber der Tonl versteht's schon.

»Wawrl,« sagt er, »es is fei so viel sonnig hier. Ich denk, wir machen uns ein Berglein aus Heu, das einen Schatten gibt.«

»Tonl,« meint da das Wawrl, »wenn mein Vatter aus dem Wald die Halde herauskommt und sieht uns fei ausrasten von der Arbeit, die nicht getan ist, nachher –«

»Da werd ich zu ihm sagen: jetzt, Vatter, setzt Euch auf ein Viertelstündlein daher und schaut zu, ob sich's hinter dem Heuberg uneben rastet.«

Das Wawrl muß hell auflachen.

»Halt ein, Wawrl,« sagt der Tonl und schleppt einen Haufen Heu heran und noch einen darauf. Er steckt einen Rechen hüben daran und einen drüben: »so, ihr zwei, ihr haltet das Mäuerlein und habt's fein acht, daß es uns nicht zudeckt!«

Dann setzt sich der Tonl auf die Schattenseite hinter das Heu und rückt so dicht an das Wawrl heran, daß nicht ein einziges dünnes Halml neugierig zwischen den beiden heraufschauen kann, um zu sehen, was sich denn da am helllichten Tag auf der Bergwiese zuträgt.

Der Wind schlendert überdem auf dem dörrenden Grase herum. Er bückt sich da einmal und dort einmal, hebt ein Bündlein Heu auf und wirft's wieder fort. Um das Wawrl und den Tonl kümmert er sich gar nicht, der Wind. I, der tut bloß so! Wie die beiden im Schatten sitzen, geht er auf den Zehen hinter den Heuhaufen und lugt heimlich um die Ecke. Seht doch einer, was der Tonl mit dem Wawrl anfängt! Er nimmt dem Wawrl seine roten Wänglein in die Hände und zieht das Köpferl zu sich herüber – »ein Zwickbusserl,« sagt der Tonl und lacht hellauf, – natürlich wie das Busserl vorbei ist.

»Gut war's,« sagt der Tonl. Dem Wawrl fliegt ein Feuer in die Stirn. Es guckt hinunter auf das Kattunröcklein, auf dem seine Hände mit einem trocknen Bergblümlein spielen.

»Du, Wawrl,« hebt der Tonl wieder zu reden an.

»Was meinst?« fragt das Wawrl und schaut immer noch nicht auf.

»Auf den Herbst heiraten wir zusammen.«

»Bist fei zum spaßen aufgelegt heut?«

»Wahr und wahrhaftig!« sagt der Tonl.

Der Wind, der wieder um den Heuhaufen guckt, denkt: jetzt nimmt der Tonl dem Wawrl seine Hand in die Linke und legt ihr den rechten Arm um den Hals. Der Wind wirft von dem lockeren Heu eine Handvoll herab. Aber das Wawrl kann's gar nicht sehen, denn der Tonl küßt ihr mit seinen roten Lippen die Augen zu. Jetzt – wenn ein solcher kommt, tut das Madl keinen Mux. Wenn es dagegen der Wind zaust, wird es nicht fertig mit schelten den ganzen Tag.

Mit einem Kuß ist es justament wie mit einem Grenzstein, denkt der Wind – immer, wenn der Tonl eine Weile erzählt hat: wie das Häusl unterm Sonnenwirbel ausschauen soll, wie die Halde, wie das Dächl, wie das Kammerl, dann drückt er immer einen Kuß hin: hernach redet der Tonl wieder kurz, dann busselt er wieder lang. Immer hübsch das Grenzsteinl nit vergessen, damit's keine Verwechslung gibt und nicht eins in das andere geplauscht wird …

Der Wurzltonl, wie er mit seinem Hücklein den steilen Berghang herauf gekraxelt ist und die Straße hereinkommt, läßt seinen Blick über das Grasland gehen und denkt: es hat fei gut gedörrt heute, und das Wawrl ist fleißig gewesen; denn es hat schon zu schobern angefangen.[48] Das denkt der Wurzltonl, weil er drunten an der Halde den mächtig großen Heuhaufen sieht.

»Jetzt,« sagt derweil der Tonl zum Wawrl, »Dirnl, wir sitzen da im Schatten, bis die Sonne das Heu fertig hat. Um Vesper schau ich einmal; dann bieren wir, und eh das erste Tröpfl Abendtau auf den Berg fällt, ist die ganze Mahd unterm Dach auf dem Sonnenwirbel. Du aber tust fei langsam dabei, Dirnl, und läßt mich dreimal laufen, während Du einmal gehst.«

Nun schau' einer, denkt der Wind, der justament wieder um den Heuhaufen lugt, nun schau' einer, jetzt – auf so eine Red hin kriegt der Tonl vom Wawrl ein Bußl und ein Zwickbußl. So was läßt sich der Tonl gefallen!

Weil im Gras droben auf der Halde ein sanftes Schlürfen ist und der Wind den Tag über doch ganz still war, springt das Wawrl auf einmal auf seine Beine, streicht sich die Goldlöcklein unter die weiße Kopfhülle und schreit nach dem Rechen. Sie dreht sich wie ein Hexlein im Wind, aber der Rechen ist nicht da.

Der Tonl tut gerad, als hätt' er auf den Vater gewartet, lacht hell auf und sagt: »Wawrl, geh suchen den Rechen! Wie kann denn einer beim Heuwenden sein und den Rechen nicht wissen?«

Dem Dirnlein brennt ein heißes Feuer auf der Stirn; so heiß hat es sein Lebtag noch keins gespürt. Wo der Tonl jetzt bloß sein Lachen hernimmt?

Ueberdem ist der Wurzltonl herangekommen und gucket hinter das Heu.

»Gebaut habts Euch das Dingl nit schlecht,« sagt der Wurzl-Tonl und geht zweimal im Kreis um den Berg. Da schaut das Wawrl auch einmal hin und denkt: was an dem Heu wohl so wunderlich ist? – Ei, da sind ja die Rechen!

Weil aber der Wurzltonl ein Gesicht macht wie der Himmel, wenn sich ein Gewitter daran heraufschiebt, denkt der Hans-Tonl: »Jetzt ist's Zeit« und sagen tut er: »Grüß Gott, Vatter, und ich hätt gern ein Wörtl mit Euch geredet.«

»Mit mir auch?« fragt der Wurzltonl. Es ist spitzig gefragt, dieses: mit mir auch.

»Ja,« sagt der Tonl wieder, »denn mit dem Wawrl hab ich fei nit zuviel geplauscht, 's hat so allerhand Arbeit gegeben.«

»So red ein Wörtl,« sagt der Wurzltonl.

Was nun kommt, kann der Hans-Tonl schon auswendig: zuerst hat er's dem Zachenhesselhans erzählt, dann hat er's dem Wawrl erzählt – dabei hat er auch gleich die Grenzsteine aufgestellt, und nun sagt er's auch noch dem Wurzltonl.

Der hat's eh schon gewußt, was ihm der Tonl heut sagen will, denn der hat ihm, wie er vorhin über das Grasland hergegangen ist, zugerufen: Grüß Gott, Vatter.

»So,« sagt der Tonl und schließt seine Rede, »und jetzt tragen wir mitsammen das Heu ein. Der Vater braucht nicht mit zu helfen, das Wawrl nur so viel, damit es dabei ist, und den Rest nimmt der Hans-Tonl[50] auf sich. Eh' der Abend taut, mag sich der Wind ein Halml auf der Sonnenwirbelwiese suchen, mit dem er spielen kann. Er wird fei gut zuschauen müssen, will er eins finden.«

Da hat der Wurzltonl nicht mehr viel zu schaffen auf der unteren Wiese. Mit dem Hans-Tonl kann er nicht um die Wette, und wenn der seine jungen Arme und Kräfte herleihen will und nicht einmal etwas dafür mag, wenigstens nicht vom Wurzltonl – denn ganz umsonst tut er's doch am End' nicht – da kann der Wurzltonl gehen und das Wawrl mag den Jungen fei abfinden.

Der Wurzltonl hat noch einen Hang Gras stehen nach der Schlauderwiese zu – ist schon gut: so wird der Wurzltonl sich jetzt auf den Sonnenwirbel in den Schatten setzen, wird das Dengelzeug hervorholen und die Sense schlagen. Morgen früh, wenn's dämmerig wird, kann er dann den Grashang mähen. Liegt der Tau noch, schneidet's eh besser, insonderheit bei der Dürre.

Während der Wurzltonl beim Aufwärtsschreiten noch da und dort eine Hand voll Heu aufgenommen und zwischen den Fingern gerieben hat, ob's trocken genug sei, meint er: auf solch einen Sommer, in dem kein Tröpfl Regen auf die Mahd gegangen ist, könn' er gar nicht denken am Sonnenwirbel.

Und der Wurzltonl ist vor dreiundfünfzig Jahren auf dem Sonnenwirbel jung geworden und ist diese Zeit her nur einmal auf einen Tag im Karlsbad gewesen.[51] Damals hat er das Sterbekleid für die Mutter vom Wawrl gekauft.

Sind fei zehn Jahre darüber ins Land gegangen.

Und jetzt – jetzt will ihm der Hans-Tonl auch sein einzig Kind nehmen. Wie er so denkt, hat er die Sense vom Balken genommen und setzt sich auf das Gras vor dem Vorhaus. Er stößt den Dengelstock in das Erdreich und hebt an zu schlagen.

Sein Herz schlägt mit, und der Wurzltonl setzt den Hammer so fest auf, damit der Hachtl nicht hört, wie sein Herz geht.

Was soll einer nun tun in der Bergeinsamkeit?

Das wüßte der Wurzltonl schon: fei das, was er immer getan hat. Aber: daß er nun auch die zwei Stück Vieh aus dem Stall geben soll, das ist's, was ihn so hart angeht.

Die rote Kuh hat er dem Wawrl als Heiratsgut versprochen; denn die Rote hat er angekauft von dem Geld, was die Wawrl von der Mutter selig geerbt und auf der Sparkasse gehabt hat. Aber die Schwarze?

Wie der Wurzltonl so sinnt und das Herz doch nicht in Ordnung bringt, so daß ihm ein verräterisch Zucken um Lider und Mund läuft, kommt ein Weiberl die Straße herauf.

Der Wurzltonl hält einen Augenblick inne und denkt: das ist ja das Harfenweiberl vom ›Neuen Haus‹. Wird sich ein Maßl Schwarzbeeren suchen wollen im Wald.

Der Mann hebt schon wieder den Hammer, um mit dem Dengeln zu Ende zu kommen.

Hui, denkt er, da kriecht etwas zusammen hinter dem Spitzberg! Und weil der Tonl grad mit einer Biere Heu die Halde heraufschnauft, ruft er ihm hinüber: »Tonl, es kommt ein Wetter!«

Der Tonl hat aber nicht Zeit zum reden. Erst will er das Heu vom Rücken haben.

Während er um das Haus geht und sich in der Panzel die Biere losbindet, ist das Harfenweibl vollends herangekommen. Wie die Alte vorm Sonnenwirbelhaus ist und ihr der Wurzltonl sein »Grüß Gott, Weiberl« hinübergerufen hat, sagt er noch:

»Da schau Dich um, Harfenfraule. Siehst Du etwan auch, daß hinter dem Spitzberg ein Wetter sich zusammenbraut? Wo hast denn das Krügl gelassen, wenn Du in die Schwarzbeeren willst?«

Das Harfenweibl schaut sich um. Wie es das Wetter brauen sieht, sagt es: »Wenn der Herrgott auf das Mal nur gnädig kommt.«

Es geht über die Straße her, bis dorthin wo der Wurzltonl im Grase sitzt und stellt sich vor ihm auf. Der Tonl schaut schon wieder hinab auf das Sensenblatt, das über dem Dengelstock liegt, und greift mit den Spitzen der Finger die Schneide ab, ob ein Stein etwa noch eine Scharte geschlagen hat.

»Grüß Gott, Wurzltonl,« sagt das Harfenweibl, weil es sich besinnt, daß es ja dem Mann vom Sonnenwirbel[53] den Gruß noch schuldig ist. »Wollts das Heu noch einbringen vor dem Wetter?«

»Fei wohl,« entgegnet der Tonl, »und 's wird nicht nothaben, wenn solch einer die Sach in die Hand nimmt.«

Der Wurzltonl deutet mit dem Daumen nach rückwärts über die Achsel. An der Giebelwand entlang kommt der Hans-Tonl gerade zurück, hat die Stricke zur neuen Biere in der Hand und trocknet sich mit dem blauen Sacktüchl die Stirn.

»Da treff ich's gut und schlecht,« sagt das Harfenweibl und lächelt. Aber dem Lächeln ist ein wenig Mißmut beigemengt. Warum denn?

»Gut und schlecht?« fragt der Wurzltonl zurück.

»Weil ich den Hans-Tonl auf dem Sonnenwirbel treff, das is fei gut. Weil er aber auch nicht ein Minütl Zeit hat, mit mir zu reden, das ist schlecht.«

»Wenn sich das Harfenweibl ein Stündl verhalten will, dann kann es schon reden mit dem Hans-Tonl,« sagt der. »Aber das Heu muß erst unters Dach – ja, wenn einer wüßt, ob das Wetter hinter dem Spitzberg bleibt.«

Wie der Hans-Tonl das sagt, geht er schon wieder über die Straße, springt die Böschung hinab und die Halde – das Wawrl wird die neue Bier' schon gebunden haben, denkt er, und die Halde mit dem kurzen Gras ist fei glatt wie ein Tanzboden. Da käm' einer schier im Sitzen rascher hinab, als im Laufen.

Da ruft der Hans-Tonl schon wieder dem Wawrl zu, legt sich mit dem Rücken auf das große Bund Heu,[54] fährt mit den Armen unter die Stricke, mit denen das Wawrl die Biere geschnürt, fängt an zu wippen und – da steht der Hans-Tonl auch schon auf seinen Beinen.

Das Wawrl zupft an den Seiten der Biere das Heu noch ein bißl zurecht und: »Noch zweimal, dann ist's getan!« lacht das Dirnlein. Es ist schon wieder an der Arbeit. Der Hans-Tonl geht kreuz und quer die steile goldene Halde hinan – bei der trockenen Glätte kommt einer da nicht anders aufwärts, und der grade Weg ist in diesem Falle nicht der beste. Der Schweiß rollt in silbernen Kugeln von seiner Stirn.

»Was willst denn von dem Hans-Tonl?« fragt der Mann vom Sonnenwirbel, der überdem noch eine Scharte dem Sensenblatt ausgeschlagen und bindet den Hammer wieder an den Dengelstock.

»I nun,« meint das Harfenweibl, »dazu muß der Hans-Tonl fei selber her.«

Dabei dreht sich das Weibl um und schaut nach dem Wetter.

»Hui,« macht der Wurzltonl, »Harfenweibl, der Tonl hat die Seinige.«

Dann lachen die beiden. Aber die Luft ist so schwer, daß sie wie eine Last auf der Brust liegt. Der Mann richtet sich mit einem Schnaufer an dem Dengelzeug empor.

Da kommt ein Wind über den Kamm geflogen und weckt die Vogelbeerbäume längs der Straße aus dem Schlaf. Jetzt ist er schon unten an der Halde – wie das Fanele (Franziska) von der Unruh noch ein kleines[55] Dirnl war, hat es sich mit dem Wind so die Halden hinabgekugelt. Na, na, denkt der Sonnenwirbelmann, fei bloß damals? Das Fanele ist heut noch toll genug, und es könnt einer wetten: wenn kein Mensch in der Nähe ist und das nußbraune Mädl ganz allein mit dem Wind und dem Wald an der Graslehne steht, da klemmt es noch heute das Röcklein zwischen die Knie und kugelt sich kopfüber den Hang hinunter. Da muß der Wind rasch sein, daß er mitkommt. Und drunten im Heuhaufen, in den sie hineinrollen, bleiben sie mitsammen eine Weile liegen und kichern, der Wind und das Fanele. Dann bläst ihm der Wind die Halme aus dem nußbraunen Haar, das dem Dirnl so wild um die Stirne weht, und putzt ihm die Augen wieder blank.

Der Hans-Tonl ist mittlerweile wieder die glühende Halde heraufgeschnauft. Der Vater und das Harfenweibl stehen vorm Haus und gucken gegen den Spitzberg. Zwischen dem und dem Plessen geht von unten her eine Wand empor. Die steigt über den Wald herauf und ist scharf abgeschnitten gegen den Himmel – der Wald darunter: eine Wand aus schwarz und grün, die Wolkenmauer, die totstill hervorkriecht, eine aus schwarz und blau. Und oben ist ein schmales Rändlein daran, ganz glatt und blank wie eitel Gold.

Der Wind, der über den Kamm gelaufen ist und die Halde hinunter, ist fort, aber man sieht ihn noch. Da schau hin, Harfenweibl, da schau hin! Wo die Wipfel quirlen, über den Bergwald – da läuft er, läuft immer weiter, und es wogt unter ihm wie dunkelgrüner[56] Bergsee. Und immer, wenn er weg ist, schwankt sich der Wald wieder grollend in die vorige Ruhe. Dann fängt die Sonnenluft über den Wipfeln wieder zu zittern an.

Jetzt ist ein Rumoren drüben in der schwarzblauen Wolkenwand. Das klingt herauf auf den Sonnenwirbel, als lief's unter der Erde, oder: als wär' der Plessen eingefallen und der Spitzberg dazu und wären beide hineingesunken in das blauschwarze drohende Meer.

Der Himmel, der vorhin wie ein blauer Vorhang still hinter den umgoldeten Bergen stand, ist schon ganz silbern und das schwarze Meer, auf dem er ruht, steigt – steigt. Und ab und zu ist das Rollen darin.

Nun paßt auf!

Aber der Hans-Tonl hat noch keine Zeit zum Hinschauen. Das Wawrl hat die letzte Biere so groß geschnürt, wie noch keine zuvor. Da muß der Tonl, wie er sich mit dem Rücken daraufgelegt hat, einmal mehr wippen – schau, er kommt aber doch auf die Beine!

Jetzt hebt er an, zu Berg zu schreiten. Das Wawrl zieht das weiße Kopftüchl durchs Gürtelband, nimmt die beiden Rechen über die Schulter und guckt sich noch einmal um auf dem Grasland, ob's auch nichts vergessen hat. Wahrhaftig schaut ein blankes Käpplein aus dem Heidelbeerbusch hervor, der auf der Wiese um den Grenzstein gewachsen ist. »Da ist ja noch mein Kaffeekrügl,« ruft das Wawrl und läuft hinüber zum Rainstein. Es bindet sich das Gürtelband auf und streift das Krüglein daran. Das Band bindet es vorn.[57] Das Krügl hängt ihm hinten. Es ist so besser, als wenn einer mit vollen Händen die glatte Halde hinanschreitet; leicht gehen einem darauf die Beine aus. Das Wawrl tut ein paar Sprünge, damit es dem Hans-Tonl wieder nachkommt. Wenn's auch nicht gut plauschen ist, den steilen Hang hinauf – Liebesleute gehören zusammen.

Während die beiden so mit der letzten Last duftigen Heus dem Sonnenwirbel zusteuern, hat sich das Harfenweibl auf die Schwelle zum Vorhaus gesetzt und guckt in das schwarze Meer, das vor dem Westhimmel wogt.

Der Wurzltonl hat das Dengelzeug an den Nagel und die Sense über den Balken gehängt. Jetzt geht er durchs Häusl, um fei gemächlich die Lucken zu schließen, oder zu sehen, ob nicht etwa eine Schindel in der Dürre der Tage herausgesprungen oder sonst ein Türlein geschaffen ist, durch welches das Wetter hereinfahren kann. Der Wurzltonl tut die Schiebfensterlein vor und rüttelt da ein wenig und schüttelt dort einmal. Alles ist klapperdürr. Der Regen wird durchlaufen. Die Rähmlein müssen erst wieder ein wenig anziehen.