NOTES SUR LA TRANSCRIPTION:

—Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.

—On a conservé l’orthographie de l’original, incluant ses variantes.

—La couverture de ce livre électronique a été crée par le transcripteur; l’image a été placée dans le domaine public.

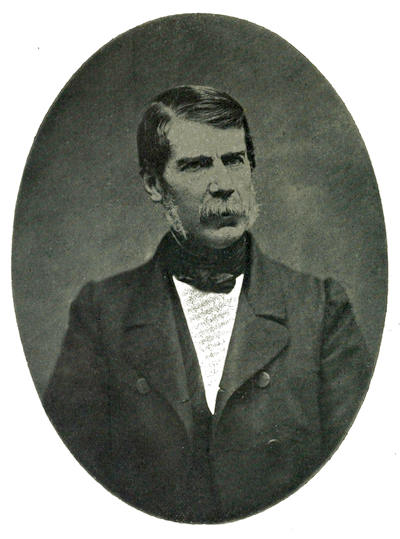

ARMAND DE PONTMARTIN

SA VIE ET SES ŒUVRES

1811-1890

EDMOND BIRÉ

ARMAND DE PONTMARTIN

SA VIE ET SES ŒUVRES

1811-1890

PARIS

GARNIER FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS

6, RUE DES SAINTS-PÈRES, 6

1904

PRÉFACE

Très nombreux sont les documents que j’ai eus à ma disposition pour écrire ce volume. Dans ses Mémoires, Pontmartin a fait à l’imagination une part peut-être trop large; ils n’en sont pas moins très sincères et demeurent, pour son biographe, une source précieuse de renseignements. Les souvenirs abondent, et cette fois presque toujours très exacts, dans ses Causeries littéraires, et en particulier dans les vingt volumes des Nouveaux Samedis et dans les dix volumes des Souvenirs d’un vieux critique. Mais c’est surtout sa Correspondance qui m’a été d’un puissant secours. Outre quelles sont charmantes,—on le verra bien,—ses lettres, écrites de premier jet, toujours sous l’impression du moment, nous apprennent tout de sa vie, de son caractère, de ses sentiments. Il a écrit là, au jour le jour, ses vrais Mémoires. Aux lettres que, pendant plus de trente ans, il n’avait cessé de m’adresser et où il ne taisait rien de ses joies et de ses deuils, de ses succès et de ses mécomptes, sont venues se joindre d’autres correspondances, celles qu’il entretenait avec Joseph Autran,[ii] Victor de Laprade, Cuvillier-Fleury, Alfred Nettement, Jules Claretie. La communication m’en a été libéralement accordée par Mme et M. Jacques Normand, fille et gendre d’Autran, par MM. Victor et Paul de Laprade, par Mme Victor Tiby, fille de Cuvillier-Fleury, par Mlle Marie-Alfred Nettement, par M. Claretie. Que tous reçoivent ici l’expression de ma profonde gratitude! Mon livre, cependant, eût été incomplet si je n’avais eu l’aide, précieuse entre toutes, de M. Henri de Pontmartin, qui m’a soutenu de ses conseils et qui m’a si gracieusement ouvert le trésor de ses souvenirs. Qu’il en soit particulièrement remercié!

J’ai été l’ami d’Armand de Pontmartin: l’affection et la reconnaissance ont-elles influencé mes jugements? M’ont-elles conduit à parler de lui et de ses œuvres avec trop de faveur? Je ne le crois pas. Comme l’abbé de Féletz, qui venait de louer un de ses amis, je crois être en droit de dire: «L’amitié que j’ai pour lui n’a point enflé les éloges que je lui ai donnés; elle n’a pas dû m’empêcher de lui rendre justice: elle a fait seulement que je lui ai donné ces éloges et rendu cette justice avec plus de plaisir[1].»

ARMAND DE PONTMARTIN

CHAPITRE PREMIER

LA FAMILLE ET L’ENFANCE

(1811-1823)

Les Ferrar. Le traducteur du Tasse. Le comte Joseph-Antoine et Monsieur des Angles. L’Émigration. En Ukraine.—Retour aux Angles. L’Oncle Joseph. M. Eugène de Pontmartin et Mlle Émilie de Cambis. La marquise de Guerry et les Trois Veuves.—Naissance d’Armand de Pontmartin. L’hôtel de Calvière et Mademoiselle de Sombreuil. La Mission de 1819 et le voyage de la duchesse d’Angoulême. Virgile et M. Ract-Madoux.

I

Armand de Pontmartin n’a jamais voulu être autre chose qu’un écrivain, un homme de lettres. Rien ne lui était plus déplaisant que de s’entendre appeler Monsieur le Comte! Démocrate, il ne l’était guère; cela ne l’empêchait pas d’avoir en horreur les généalogies et tout ce qui ressemblait à des préoccupations aristocratiques. Que de fois il s’est égayé à propos d’écrivains-gentilshommes qui, dans leurs Mémoires, commencent par déclarer[2] avec fracas qu’ils n’admettent d’autre distinction que celles de l’intelligence, et qui, ensuite, ne nous font grâce, ni d’un quartier, ni d’un détail héraldique! Le jour où, sur mes instances, il consentit enfin à écrire ses Mémoires, ses souvenirs d’enfance et de jeunesse, il évita soigneusement de parler de ses ancêtres; des origines et de l’ancienneté de sa famille, il ne dit pas un mot. Je n’ai pas le droit d’être aussi discret que lui. Le premier devoir d’un biographe est de replacer dans son milieu celui dont il écrit la vie, de faire connaître ses parents, de remonter au moins à deux ou trois générations en arrière.

Le nom patronymique des Pontmartin est Ferrar et se montre d’abord à Avignon sous Henri IV. Les Ferrar étaient sans doute d’origine italienne, comme tant d’autres familles avignonnaises; ce qui le ferait croire, c’est cette orthographe d’un nom en ar sans autre consonne finale, qui semble une transcription littérale du nom italien Ferrari. Sous Louis XIII, un Ferrar va d’Avignon s’établir à Montpellier, où il acquiert le titre et remplit les fonctions de Conseiller à la Cour des comptes, aides et finances de cette ville. Cet office devint héréditaire dans la famille et se transmit d’aîné en aîné jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. La branche aînée possédait aussi le domaine de Pontmartin[2], acquis en 1625.

Suivant l’usage des familles parlementaires, les aînés, tout en possédant ce domaine, érigé pour eux en seigneurie en 1644, n’en portaient pas le nom et s’appelaient Messieurs de Ferrar; ils laissaient prendre ce nom à leurs cadets, dépourvus de tout apanage. Un de ces conseillers, Antoine, traduisit, non sans succès, la Jérusalem délivrée, du Tasse, ce qui lui a valu de figurer dans la Biographie universelle de Michaud[3]. La branche aînée s’éteignit à l’époque de la Révolution et les trois filles du dernier représentant de cette branche vendirent au père de l’écrivain, en 1813, le domaine de Pontmartin.

Tandis que les aînés conservaient avec soin leur office de judicature, les cadets se tournaient du côté des armes. Le traducteur du Tasse avait un frère officier. Un autre de ses frères, son successeur dans sa charge (car lui-même mourut sans être marié), eut deux fils officiers, outre l’aîné qui, bien entendu, se réserva pour la magistrature. L’un devint général au service de l’Espagne et mourut, vers 1750, gouverneur de Lérida. L’autre, Antoine, qui porta toujours le double nom de Ferrar de Pontmartin, fit la campagne d’Espagne sous le Régent comme capitaine au régiment de Rouergue: forcé par une blessure de quitter le service actif, il fut nommé directeur général des fortifications du Roussillon. Il mourut à Perpignan, en 1748, laissant un fils âgé de quatre ans, Joseph-Antoine. Sa[4] veuve n’eut pour toute ressource qu’une pension de deux cents livres et traversa quelques années de cruelle misère; mais en 1753 elle eut le bonheur de faire admettre son fils à l’École militaire, récemment fondée à Paris. Joseph-Antoine (ce fut le grand-père d’Armand de Pontmartin) eut une carrière militaire extrêmement brillante. C’était un homme superbe, un cavalier incomparable, dont il est fait mention dans plusieurs ouvrages du temps. Sorti de l’école à seize ans, en 1760, il fit les dernières campagnes de la guerre de Sept Ans. Son avancement fut rapide. Il était en 1780 mestre de camp commandant le régiment Commissaire-général-cavalerie, chevalier de Saint-Louis, titré de comte dans ses brevets. Lieutenant des gardes du corps en 1784, il n’avait que quarante-cinq ans en 1789 et pouvait espérer arriver plus haut. La Révolution brisa sa carrière. Il devait devenir plus tard maréchal de camp, mais seulement en 1798, pendant l’émigration, et en vertu d’un brevet daté de Blankenbourg et signé par le roi de France en exil.

En 1781, son grade de mestre de camp, et peut-être aussi sa belle prestance lui avaient valu de faire un mariage qui, de la situation d’officier sans fortune, l’avait fait passer à celle de grand propriétaire. Il avait épousé, le 20 mars 1781, dans l’église du village des Angles[4], Jeanne-Thérèse Calvet des Angles, d’une famille de bonne bourgeoisie[5] avignonnaise; son père était capitaine au régiment de Guienne et chevalier de Saint-Louis; sa mère était fille d’un bâtonnier des avocats au Parlement de Paris. Elle était l’héritière du domaine des Angles et même de la seigneurie de ce nom, acquise par son oncle, l’homme important de la famille, Monsieur des Angles, comme on l’appelle, celui qui bâtit la maison où a vécu et où est mort Armand de Pontmartin.

Elle eut deux fils, Joseph, né le 12 janvier 1782, et Eugène, né le 6 février 1783. Devenus presque aussitôt orphelins, Mme de Pontmartin étant morte à vingt-sept ans des suites de sa seconde couche; privés de la présence de leur père que sa carrière retenait dans de lointaines garnisons, Valenciennes d’abord, puis Versailles, les deux enfants trouvèrent une seconde mère dans une cousine de celle qu’ils avaient perdue, personne d’une exquise bonté, qui se dévoua à eux et ne les quitta plus.

II

A la fin de 1791, M. de Pontmartin émigra en Suisse et s’établit provisoirement à Vevey, où ses fils allèrent le rejoindre. De là, on alla à Soleure, où les enfants passèrent deux ans au collège des Oratoriens de Bellelay. Ils y prirent le goût des lettres, en dépit de dures privations, souffrant du froid et même un peu de la faim. Les maîtres[6] étaient comme eux des émigrés, dénués de toutes ressources. Au printemps de 1793, la famille est à Vienne, d’où elle passe bientôt en Pologne, puis en Ukraine, dans un domaine rural appele Boubenoska. Un peu plus tard, on se fixe à Tulczin, toujours en Ukraine. Dans cette petite ville de la Russie polonaise, nos émigrés retrouvent comme un petit coin de France, où l’ancien lieutenant des gardes du corps essaie par moments d’oublier ses peines en ravivant les douces et mélancoliques images de Versailles et de Trianon. Il y avait là, en effet, presque tous les Polignac, la comtesse Diane, non pas la brillante amie de la reine Marie-Antoinette, mais sa belle-sœur, non mariée, et avec elle ses trois neveux, Jules, Armand et Melchior de Polignac, qui se lièrent étroitement avec Joseph et Eugène de Pontmartin.

Faisant contre fortune bon cœur, les pauvres émigrés avaient organisé chez le comte Vincent Potocki, au château de Kovalovka, une troupe de comédie et d’opéra-comique; on jouait Nina ou la Folle par amour, Zémire et Azor, le Déserteur, Richard Cœur de Lion. On jouait aussi les pièces d’un membre de la colonie, l’abbé Chalenton. Lorsque Armand de Pontmartin arriva à Paris, en octobre 1823, pour faire ses classes, l’abbé Chalenton vivait encore. Il venait voir souvent les Pontmartin, et il déclara un jour que notre collégien aurait des prix de mémoire, parce que celui-ci venait de lui réciter toute une tirade de sa comédie de Monsieur de Porcalaise ou le Gourmand,[7] composée tout exprès pour être représentée sur le théâtre de Kovalovka. Il y en avait trois comme celle-là, et l’abbé les avait recueillies dans un volume, sous ce pseudonyme: Par un nouveau Sarmate.

Une voisine de Kovalovka, la comtesse Moczinska, très riche, mais d’une noblesse inférieure à celle des Potocki, avait offert la plus généreuse hospitalité à M. de Pontmartin et à ses deux fils. Un jour, le voyant découragé par les lenteurs des années d’exil, elle lui dit: «Vous retournerez en France; vous rentrerez dans votre maison; moi, j’irai vous faire une visite, et vous demander l’hospitalité que je suis si heureuse de vous offrir.» Son âge et l’état de l’Europe et de la France, à la veille du 18 Brumaire, rendaient sa prédiction bien invraisemblable. Pourtant, elle arriva, fidèle à sa promesse, en avril 1803, avec une suite nombreuse où figurait un jeune médecin, qui fut plus tard le célèbre docteur Double[5], membre de l’Académie des sciences, père de Léopold Double, le fameux collectionneur, et beau-père du non moins fameux Libri, qui collectionnait, lui aussi, à sa façon.

Chez la comtesse Moczinska, M. de Pontmartin fit connaissance avec Souvarow, qui lui offrit un grade de général dans l’armée russe: il opposa à toutes les instances qui lui furent faites un refus inébranlable.

En 1801, il rentra en France, mais il ne voulut[8] pas quitter l’Ukraine avant d’avoir épousé la compagne de son émigration, la seconde mère de ses enfants. Ce mariage fut célébré à Tulczin, le 17 mars 1801, sur une permission accordée en latin et en polonais par l’évêque de Kaminiec.

On retrouva la propriété des Angles intacte; c’était un bien de mineurs, et ces mineurs n’avaient pas été considérés comme volontairement émigrés. Même la belle allée de marronniers, qui devait presque jouer un rôle dans la vie littéraire de l’auteur des Samedis, avait été sauvée par le dévouement d’un fermier. M. de Pontmartin envoya alors ses fils à Paris pour y compléter des études que tant de déplacements et de hasards avaient dû singulièrement contrarier. Il mourut aux Angles le 3 août 1806. Sa veuve, qui lui survécut jusqu’en 1824, eut le temps de connaître et de combler de gâteries maternelles cet Armand qu’elle considérait comme son petit-fils et qui, au terme de sa vie, parlait encore avec une tendre reconnaissance de celle que ses parents et lui n’avaient jamais appelée que Tatan-Bonne.

III

Des deux fils de l’ancien émigré, l’aîné ne se maria point; il ne devait être, toute sa vie, que l’oncle Joseph. Très bel enfant en naissant, il[9] éprouva pendant les jours de trouble qui suivirent la mort de sa mère un accident qui le rendit contrefait. L’oncle Joseph était donc bossu et d’une santé excessivement délicate. Mais ni cette épreuve ni toutes celles qu’il subit pendant l’émigration n’avaient altéré son humeur. Personne n’eut plus d’entrain, plus de bonne grâce dans les relations mondaines, une plus souriante bonté. Il avait cédé tous les droits du chef de famille à son frère, dont il ne se sépara d’ailleurs jamais. Quand il eut un neveu, on peut deviner de quelle affection il l’entoura et avec quel soin il s’occupa de son éducation: il fut son premier maître, l’initia au latin et au grec, et aussi à la chasse et au dessin, ses deux passions. L’oncle Joseph avait fait ses études à bâtons rompus, mais il avait conservé le goût des humanités; il s’y remit avec ardeur quand vinrent les années de collège d’Armand; bref, quand l’oncle et le neveu se trouvaient, par hasard, éloignés l’un de l’autre durant quelques semaines, ils s’écrivaient presque chaque jour, mais leur correspondance ne s’échangeait qu’en vers latins! Humaniste émérite, botaniste distingué, M. Joseph de Pontmartin était, en outre, un paysagiste de talent, et la peinture était, avec l’éducation de son neveu, la principale occupation de sa vie. Les vues prises par lui d’après nature dans ses promenades et ses voyages forment un album d’aquarelles et de sépias, qui sont, non d’un simple amateur, mais d’un véritable artiste. A l’huile, il pratiqua malheureusement un genre aujourd’hui démodé, le[10] paysage composé: Corot n’était pas encore venu! Néanmoins, le genre une fois admis, on trouve à ces petits tableaux de sérieuses qualités. Leur auteur savait son métier. S’il lui avait pris fantaisie, aux environs de 1825, d’envoyer ses paysages au Salon de peinture, ils n’auraient pas fait trop mauvaise figure à côté des toiles de Bidault et de Jean-Victor Bertin. L’oncle Joseph eut le chagrin de survivre à son frère; il mourut à Paris, où il avait suivi sa belle-sœur et son neveu, le 13 janvier 1832, le lendemain du jour où il avait eu cinquante ans.

Son frère, Castor-Louis-Eugène, qui le suivit d’un an dans la vie et le précéda d’un an dans la mort, avait hérité de la haute taille et de la belle figure de leur père. Il avait tout près de six pieds, et son fils, si grand pourtant, paraissait petit à côté de lui. Eugène avait la plupart des goûts et des aptitudes de l’oncle Joseph, sauf qu’il négligeait l’aquarelle et le paysage composé pour se livrer à l’étude de la philosophie. Comme lui, il s’occupa avec un intérêt passionné des études classiques de son cher Armand; mais il n’avait pas le caractère enjoué de son frère. Malgré une bonté et une douceur sans bornes, il eut toujours quelque chose de mélancolique, comme s’il eût prévu qu’il était destiné à mourir à quarante-huit ans, de celle de toutes les maladies qui porte le plus à la tristesse, un cancer à l’estomac. Sa piété était austère, avec peut-être une nuance de jansénisme inconscient. Il n’allait au théâtre que pour voir de loin en loin jouer une tragédie. Une seule fois, il y alla pour[11] une comédie, l’École des Vieillards[6], de Casimir Delavigne, et encore savait-il qu’il y retrouverait Talma. Si plus tard il lui arriva de se relâcher de cette rigueur, c’était afin d’accompagner, pour le récompenser de ses succès, son fils qui a toujours été un peu réfractaire à la tragédie. De tous ceux que j’ai nommés ou nommerai dans ces pages, celui-là était sans doute le meilleur, et je n’oublierai jamais avec quelle affectueuse vénération son fils parlait de lui.

En décembre 1807, à vingt-quatre ans, il épousa à Montpellier Émilie de Cambis, qui avait vingt ans. La famille de Cambis, venue de Florence au XVe siècle, tenait le premier rang à Avignon, soit par les fonctions qu’elle y exerçait au nom du Pape, soit par sa popularité presque égale à celle des Crillon, soit par tous les serviteurs distingués qu’elle avait donnés à la France, en vertu du privilège de régnicoles accordé par François Ier aux habitants d’Avignon et du Comtat. Ce mariage présentait, au point de vue des idées aristocratiques, une certaine disproportion; mais la belle mine, la vertu et la fortune relative du marié équivalaient à un supplément de parchemins; d’ailleurs, au lendemain de la Révolution et de ses ruines, on devait se montrer moins exigeant qu’on ne l’eût été vingt ans plus tôt. Mlle de Cambis était petite, avec de gros traits, un teint bilieux qui lui[12] était commun avec son frère, le futur pair de France; mais, par ses qualités morales, sa haute intelligence, son instruction, c’était une femme supérieure. Quelles que fussent les charmantes qualités d’esprit de son mari et de son beau-frère, comme on le voit presque toujours quand on étudie les origines des hommes de talent, c’est de sa mère qu’Armand de Pontmartin tenait ses brillantes facultés comme les traits de son visage; de son père il n’avait gardé que la haute taille.

Émilie de Cambis avait, comme son mari, passé par bien des épreuves. Née à Avignon, elle avait été emmenée à Chartres par son père, Henri de Cambis d’Orsan, marquis de Lagnes, colonel de dragons, qui fuyait les excès de la Révolution. A Chartres, il fut mis en prison et y mourut le 5 janvier 1793; le procès du Roi et la perspective du sort réservé à l’auguste victime lui avaient porté un coup dont il ne put se relever. Sa veuve, Augustine de Grave, se retira alors à Montpellier, son pays natal, avec ses trois enfants, Henriette, Auguste et Émilie, qui, admirablement doués tous les trois, firent ensemble et presque sans maîtres des études exceptionnellement approfondies. Mme de Cambis avait deux frères: l’aîné, le marquis de Grave, capitaine au régiment d’Hervilly, fut tué à Quiberon le 21 juillet 1795; le second, le chevalier de Grave, plus tard marquis, fut pendant quelques semaines, du 10 mars au 8 mai 1792, ministre de la Guerre du roi Louis XVI. Décrété d’accusation le 27 août 1792, il se réfugia en Angleterre,[13] d’où il ne revint qu’en 1804. Louis XVIII le nomma pair de France le 17 août 1815. Il mourut sans enfants le 16 janvier 1823[7]. Son frère avait laissé une fille, qui épousa sous l’Empire le marquis de Guerry, Vendéen de race et de sentiments, et qui ne tarda pas à devenir veuve, son mari ayant été tué lors de la prise d’armes de 1815. Ce beau-père fusillé à Quiberon, ce gendre tué au combat des Mathes, il me semble bien les avoir déjà rencontrés quelque part. Ajoutez-y par l’imagination une troisième génération qui sera la dernière, un autre Vendéen mourant, lui aussi, pour le Roi, à la Pénissière, en 1832, et vous avez les Trois Veuves[8], une des premières et l’une des plus remarquables nouvelles d’Armand de Pontmartin. J’ai toujours pensé que ce petit récit était né du souvenir des morts héroïques qui avaient voué Mme de Guerry à un deuil éternel. Cette tragique histoire d’une cousine germaine de sa mère, contée souvent à la veillée, avait dû lui causer une ineffaçable impression[9].

Mme de Cambis, revenue à Montpellier, comme je l’ai dit, après avoir perdu son mari, vécut dans cette ville jusqu’à sa mort, en 1821. Armand, dans ses jeunes années, fut souvent conduit en visite chez cette vénérable et très vénérée aïeule. L’aînée de ses filles, Henriette, une sainte, avait épousé, en 1798, un Cambis d’une autre branche, habitant les Cévennes; elle eut cinq enfants, cousins germains et amis d’enfance de Pontmartin. Tous l’ont précédée dans la tombe; le dernier disparu est l’abbé Adalbert de Cambis, longtemps premier vicaire de Saint-Sulpice, mort en 1879.

IV

Jamais ménage ne fut plus uni que celui de [15]M. et de Mme Eugène de Pontmartin; ils avaient les mêmes goûts, les mêmes sentiments, les mêmes vertus austères. Mme de Pontmartin n’alla jamais au théâtre. Elle lisait et relisait sans cesse les grands écrivains religieux du XVIIe siècle, Bossuet, Bourdaloue, Massillon. Elle a aimé ardemment son fils, l’a trop gâté peut-être. Entre eux, l’intimité fut toujours grande; toujours il lui fut doux de parler d’elle et d’évoquer son image. Je ne sais pourtant s’il n’y avait point, dans la voix de Pontmartin, plus d’émotion encore, plus d’infinie tendresse, quand il parlait de son père et de l’oncle Joseph; c’est qu’aussi on ne trouve pas facilement d’autres bontés comme celles-là.

M. de Pontmartin et sa jeune femme vinrent s’établir aux Angles et louèrent pour l’hiver un appartement à Avignon, rue Sainte-Praxède, dans la maison d’une famille amie, la famille d’Oléon. C’est là que vint au monde, après une attente de près de quatre ans, leur premier et unique enfant, Armand, né le 16 juillet 1811[10]; il fut baptisé le[16] lendemain dans l’église de Saint-Agricol, alors cathédrale d’Avignon; le parrain fut l’oncle Joseph, et la marraine, Mme de Cambis, la grand’mère maternelle.

Les douze premières années de sa vie se passèrent en grande partie aux Angles, avec un séjour de quelques mois chaque hiver à Avignon, dans un appartement qui n’était plus celui de la rue Sainte-Praxède, mais qui se trouvait rue Saint-Marc, dans l’hôtel du marquis de Calvière[11], devenu quelques années plus tard la résidence des[17] Pères Jésuites. Armand de Pontmartin avait un vague souvenir des événements de 1815, des efforts énergiques et couronnés de succès que fit son père pour empêcher une bande de pêcheurs du Rhône, d’un royalisme trop exalté, d’aller à la Vernède, à l’extrémité du territoire de la commune des Angles, piller le château d’un général bonapartiste, le général Gilly. Il se rappelait avec plus de précision cette lugubre soirée de février 1820, où son père et un autre locataire de la maison Calvière, ayant entendu circuler de sinistres rumeurs, se rendirent à la préfecture et revinrent un quart d’heure après en disant: «Hélas! c’est trop vrai! le duc de Berry est assassiné!» Quelques jours plus tard, M. de Pontmartin se trouvait seul aux Angles; on lui envoya d’Avignon une pauvre femme, presque une mendiante, qui lui dit ces simples mots: «Cazes[12] n’est plus rien!» Dans son enthousiasme, il lui donna cinq francs pour la récompenser d’avoir apporté une si bonne nouvelle, et pourtant, il était d’un caractère modéré, il ne partageait aucune des passions des ultras; mais il lui arrivait parfois, comme à beaucoup d’honnêtes gens de ce temps-là, d’être plus royaliste que le roi. Comment ne se serait-il pas réjoui de[18] la chute de M. Decazes, puisque ce ministre était la bête noire de tous les blancs de 1820?

M. et Mme de Pontmartin allaient peu dans le monde, et presque chaque soir, pendant une heure, on faisait une lecture à la table de famille, le plus souvent dans les Essais de morale de Nicole. A certains jours, on s’humanisait un peu, et on lisait les Oraisons funèbres de Bossuet, Corneille, Racine, voire même le Misanthrope et les Femmes savantes. Dans ce vieil hôtel de Calvière, d’une si fière mine avec son escalier monumental, son portique d’ordre toscan, ses moulures en pierre et ses panneaux de boiseries sculptées, avec ses niches veuves de leurs statues, son bassin et sa fontaine rocaille, habitait aussi Mme de Villelume, née de Sombreuil, l’héroïne des massacres de Septembre. Son mari avait été envoyé à Avignon comme gouverneur de la succursale des Invalides. Elle venait quelquefois dîner chez M. de Pontmartin, et ces jours-là on ne servait sur la table que du vin blanc[13]!

Les douze premières années d’Armand de Pontmartin, avant son départ pour Paris, ne lui avaient laissé, à travers les visions confuses de son enfance, que deux souvenirs bien distincts: la mission des Pères de la Foi, ayant à leur tête le P. Guyon, dont la parole rappelait celle du P. Bridaine, et le voyage de MADAME, duchesse d’Angoulême.

La mission des Pères de la Foi est restée légendaire à Avignon. Commencée le 28 février 1819,[20] elle se termina le dimanche 28 avril par la plantation d’une croix sur le rocher des Doms, au-dessous duquel s’étagent la métropole et le palais des Papes et qui domine un merveilleux panorama. La cérémonie fut belle entre toutes. Plus de quarante mille étrangers étaient accourus de toute la contrée d’alentour, et, sans le débordement de la Durance, le nombre en eût été plus considérable encore[14]. Naturellement, les enfants n’avaient pas été oubliés. Pontmartin, qui n’avait pas encore huit ans, était du cortège. Il le décrira plus tard, avec un enthousiasme que soixante ans écoulés n’avaient pu affaiblir[15].

Le récit du passage de la duchesse d’Angoulême a également trouvé place dans les Mémoires[16]. L’auteur seulement a légèrement romancé ce petit épisode; il l’a même, pour m’en tenir à ce seul point, antidaté d’un an. Ce n’est pas en 1822, mais en 1823 que MADAME visita nos provinces méridionales. C’était au moment de la guerre d’Espagne. Pendant que le duc d’Angoulême était, de l’autre côté des Pyrénées, à la tête de nos troupes, la princesse parcourait le midi de la France, où le sentiment royaliste n’avait encore rien perdu de son ardeur. Le 12 mai 1823,—et non, comme le dit Pontmartin, le 27 avril 1822,—elle se rendit de Nimes à Avignon. La route royale côtoyait les[21] Angles. Tous les habitants, villageois et châtelains, étaient à leur poste, au bord de la route: au premier rang, M. de Pontmartin, qui devait haranguer la fille de Louis XVI et qui jetait de temps en temps les yeux sur son papier: à quelques pas en arrière, l’oncle Joseph, tenant par la main son neveu, dont le cœur battait à se rompre.

Tout à coup, on aperçoit, au haut de la montée de Saze, un énorme nuage de poussière, qui accourait d’un train effrayant: «C’est elle! s’écrie-t-on; c’est la duchesse! c’est Madame!» Bientôt le nuage s’éclaircit; un rayon de soleil le perce de part en part; on voit briller les casques et les sabres de l’escorte: puis les harnais de l’attelage et les chapeaux enrubannés des postillons. Deux calèches, menées à quatre chevaux, passèrent devant les bonnes gens des Angles sans s’arrêter. Inclinée à la portière, la duchesse salua d’un signe de tête. «Vive le roi!» crièrent les paysans avec un ensemble digne d’un meilleur sort. Au moment où ils allaient crier: «Vive Madame!» ils s’aperçurent que les voitures avaient disparu. «Ce fut, dit Pontmartin, ma première leçon de philosophie politique; depuis lors, j’en ai subi de plus rudes.»

Son éducation, cependant, commencée de bonne heure, amoureusement poussée et surveillée par les trois êtres dont il était l’affection principale, s’annonçait comme devant être exceptionnellement brillante. Dès qu’il eut huit ans, on lui donna un Virgile, et dans sa joie, il ne voulut plus s’en séparer, ni jour ni nuit. Un professeur du collège[22] royal d’Avignon. M. Ract-Madoux, lui donnait des leçons. Voyant qu’il en profitait si bien, on eut l’idée de lui faire faire les mêmes compositions que les élèves de la classe de troisième. Il fut premier dans toutes, il avait alors douze ans. Ses parents jugèrent bientôt qu’il serait dommage de se contenter pour lui d’une éducation provinciale. Encore bien qu’une telle combinaison fût un peu au-dessus de ce que leur permettait leur fortune, ils se décidèrent à quitter Avignon et les Angles pour aller s’établir à Paris. C’était au mois d’octobre 1823, et Armand de Pontmartin venait d’entrer dans sa treizième année.

CHAPITRE II

LES ANNÉES DE COLLÈGE

(1823-1829)

Le voyage d’Avignon à Paris en 1823. Au 37 de la rue de Vaugirard. Le collège Saint-Louis. Le catéchisme de Saint-Thomas-d’Aquin et l’abbé de La Bourdonnaye.—MM. Roberge, Étienne Gros et Vendel-Heyl. Vox faucibus hæsit.—M. Valette et M. Michelle. Le Concours général. Sainte-Beuve et les vers latins.—Le jardin du Luxembourg, le salon du marquis de Cambis et le salon du docteur Double. Le comte Ory. Les camarades de Saint-Louis. Emmanuel d’Alzon et Henri de Cambis.

I

On loua une voiture de poste, on coucha cinq fois en route et on arriva à Paris dans la matinée du sixième jour, le 13 octobre. M. de Pontmartin avait arrêté un appartement, rue de Vaugirard, au second étage de la maison portant alors le numéro 37, plus tard 31, aujourd’hui 21. Cette maison faisait le coin du jardin du Luxembourg, presque en face de la rue du Pot-de-Fer[17]; trois de ses fenêtres avaient vue sur le jardin.

En même temps que les Pontmartin, deux autres familles méridionales,—les Cambis et les d’Alzon, que des liens de parenté et d’amitié unissaient aux châtelains des Angles,—venaient également se fixer à Paris et prendre gîte, comme eux, dans la rue de Vaugirard, les d’Alzon au numéro 9, hôtel Crapelet; les Cambis, au numéro 18, hôtel Boulay de la Meurthe. Le but des trois familles était le même: l’éducation de leurs fils. Ces fils étaient au nombre de quatre: Henri et Alfred de Cambis, Emmanuel d’Alzon, Armand de Pontmartin. On décida qu’ils suivraient comme externes les classes de Saint-Louis. Ce collège avait une petite porte à l’usage des externes, qui ouvrait sur la rue Monsieur-le-Prince, presque en face de la rue de Vaugirard. Il n’y aurait donc qu’un pas à faire pour conduire les enfants et les aller chercher. Pas un seul instant les parents n’avaient songé à les mettre internes. Ils se défiaient, non sans raison, de l’esprit qui régnait alors dans les collèges de Paris.

Ce sera l’honneur de la Restauration d’avoir, au sortir de la Révolution et de l’Empire, donné le signal de la renaissance religieuse en même temps que de la renaissance littéraire. Aucune époque n’a été plus féconde en œuvres catholiques; si la plupart n’ont acquis tout leur développement et n’ont donné tous leurs fruits que plus tard, la justice n’en commande pas moins de lui en reporter le principal mérite. Sur un point seulement ses efforts restèrent complètement infructueux, ses intentions et ses actes demeurèrent frappés de stérilité.[25] Dans son désir de réformer l’enseignement universitaire, le gouvernement royal confia la direction de l’Instruction publique à un évêque. Un prêtre, dont le zèle égalait le talent, l’abbé de Scorbiac, fut investi des fonctions d’aumônier général de l’Université, avec mission de visiter tour à tour tous les collèges de France et d’y donner des retraites. Le soin le plus attentif fut apporté au choix des recteurs et des proviseurs. Les aumôniers furent pris parmi les jeunes hommes les plus distingués du clergé, et c’est ainsi, par exemple, que, de 1822 à 1830, le collège Henri IV eut pour aumôniers l’abbé de Salinis, l’abbé Gerbet et l’abbé Lacordaire. Mais c’est vainement que l’on sème, si «les graines tombent sur un terrain pierreux et parmi les épines qui croissent et les étouffent». Les professeurs, hommes d’ailleurs instruits et d’une conduite privée irréprochable, étaient presque tous imbus des doctrines philosophiques du XVIIIe siècle: leurs élèves étaient, pour la plupart, libéraux et voltairiens. «Un jour, dit M. Armand de Melun dans ses Mémoires, pendant que nous faisions notre philosophie[18] il nous prit fantaisie de discuter entre nous l’existence de Dieu. C’était pendant l’étude. Nous eûmes la délicatesse d’engager le surveillant à se retirer, pour nous laisser une plus entière[26] liberté et n’avoir pas à se compromettre lui-même. La discussion fut vive et approfondie; et lorsqu’on passa au vote, l’existence de Dieu obtint la majorité d’une voix! Je votai pour le bon Dieu. Telle était la religion des collèges de l’État[19]...»

Deux collèges, cependant, Stanislas et Saint-Louis, avaient, dans une certaine mesure, échappé à la contagion régnante. Le proviseur de Saint-Louis était un ecclésiastique, l’abbé Thibault[20], qui avait établi au collège une discipline tout à la fois ferme sans rigueur et paternelle sans faiblesse. Il y avait deux aumôniers, l’abbé Léon Sibour, qui allait être remplacé par l’abbé Dumarsais[21], et l’abbé Salacroux.

Armand de Pontmartin fut placé en quatrième sous la férule clémente du bon M. Roberge. Cette même année, il fit sa première communion, non à Saint-Sulpice, dont les locataires du no 37 de la rue de Vaugirard étaient pourtant paroissiens,—mais à Saint-Thomas-d’Aquin. Les âmes les plus droites et les meilleures, celles qui se désintéressent le plus d’elles-mêmes, ont pourtant, elles aussi, [27]leurs secrètes faiblesses. Si M. et Mme de Pontmartin et leurs amis s’étaient arrachés aux douceurs du vieux logis familial, au soleil de l’Hérault et de la Provence, aux prairies de Lavagnac, aux riantes îles du Rhône; s’ils s’étaient aventurés dans ce dangereux et terrible Paris, ce n’était pas pour préparer leurs enfants à être journalistes, maires de leur village, conseillers municipaux ou même grands vicaires. Ils rêvaient pour eux les plus brillantes destinées, ils les voyaient déjà montés aux plus hauts postes. En attendant, ne convenait-il pas de les rapprocher le plus vite possible des futurs ducs et marquis du pur faubourg, des futurs propriétaires des beaux hôtels de la rue de l’Université et de la rue de Varenne? Ces marquis et ces ducs ne manqueraient pas, un jour venant, d’ouvrir à leurs anciens compagnons de catéchisme les portes des Tuileries et de les transformer en ambassadeurs, en pairs de France ou en gentilshommes de la Chambre. Et voilà pourquoi, au trop modeste Saint-Sulpice, on avait préféré l’aristocratique Saint-Thomas-d’Aquin. C’est surtout de l’oncle Joseph que l’idée était venue. L’excellent homme, six ans plus tard, dut s’écrier, non plus avec son cher Virgile, mais avec Lucrèce qu’il connaissait presque aussi bien: O vanas hominum mentes!

A Saint-Sulpice, Pontmartin aurait eu pour catéchistes son cousin germain, le saint abbé Adalbert de Cambis, et un jeune prêtre, déjà presque célèbre, qui s’appelait l’abbé Dupanloup. A Saint-Thomas-d’Aquin, il fut presque aussi bien partagé. Le catéchiste en titre était l’abbé de La Bourdonnaye,[28] prêtre fénelonien, d’une piété fervente, d’une éloquence pathétique, mais d’une santé délicate, qui dépensait pour ses élèves les restes de ses forces et de sa vie. Lorsqu’on lui apportait une tasse de bouillon, il leur disait avec un sourire qui leur serrait le cœur: «Mes enfants! ne me regardez pas! Ne m’imitez pas! Je vis comme un païen!» Il était secondé par l’abbé Hamelin, qui devint plus tard curé de Sainte-Clotilde. Les dimanches, Pontmartin et ses camarades de catéchisme avaient souvent Mgr de Quélen et l’abbé Borderies, qui mourut évêque de Versailles; quelquefois, l’abbé duc de Rohan, dont ils admiraient la suprême élégance, les pieuses coquetteries de geste et de parole, la tenue exquise, le rochet brodé de dentelles, le calice incrusté de saphirs et d’opales.

Au même printemps de 1824 se rattache un épisode raconté au tome IV des Souvenirs d’un vieux critique. Armand de Pontmartin et ses parents allaient à la messe à la chapelle du couvent des Carmes, situé à deux pas de leur demeure et occupé par des religieuses carmélites[22]. Le dimanche 23 mai, en se rendant à l’église, il longea le mur du jardin de l’hôtel d’Hinnisdal, qui formait l’angle de la rue de Vaugirard et de la rue Cassette. Sur le trottoir, il vit un jeune homme qui paraissait en proie à une agitation extraordinaire; non loin[29] de lui stationnait un fiacre. Un peu ému, Pontmartin alla prendre dans la chapelle sa place accoutumée. Dans le chœur, à côté du grillage où se plaçaient les religieuses, il y avait une porte. Au moment où la messe allait finir, cette porte s’ouvrit et les assistants virent sortir une Carmélite qui, après avoir regardé à droite et à gauche, traversa rapidement l’église, comme si elle eût craint d’être poursuivie. On ne la poursuivit pas. Lorsque la fugitive avait passé près de lui en le frôlant de sa guimpe et de son voile, Pontmartin avait eu peine à retenir un cri de stupeur. Il aperçut ses compagnes pressées, comme des ombres, contre le grillage qu’il leur était interdit de franchir. Il entendit un chuchotement vague, un susurrement insaisissable, pareil à un souffle de brise expirant sur les bords d’un lac. Puis plus rien, que ce qui reste d’une apparition ou d’une hallucination! De cette vision de son enfance, il restera seulement à l’élève de Saint-Louis un souvenir qui, après de longues années, lui inspirera une Nouvelle[23] dont le prologue seul est exact.

II

Les vacances de 1824 se passèrent à Paris, les Angles étant trop loin pour que l’on pût y revenir chaque année. En octobre 1824, Armand de Pontmartin[30] commença sa troisième sous un professeur, M. Étienne Gros, qui était un helléniste remarquable. Sa santé toujours délicate fut éprouvée à ce moment par une croissance excessive, et au printemps de 1825, ses parents le ramenèrent aux Angles. Quand vint l’été, on alla passer six semaines aux bains de mer, à Marseille; mais l’oncle Joseph n’y accompagna pas son frère et son neveu; aussi ce fut la grande année de la correspondance en vers latins.

A la rentrée de 1825, complètement rétabli, il recommença sa troisième, qu’il fit avec le plus grand succès. Aux vacances du jour de l’an 1826, son père, pour ses étrennes, lui offrit le choix entre une tragédie jouée par Talma et un spectacle du Cirque Olympique, l’Incendie de Salins[24], qui attirait alors tout Paris. Hélas! il choisit le Cirque. Talma mourut peu de temps après[25], si bien que, par sa faute, Pontmartin, qui devait être un fanatique de théâtre, n’a jamais vu le grand tragédien.

Il prit, du reste, sa revanche aux mois d’août et de septembre 1827, après son année de seconde, où, sous la direction d’un excellent maître, M. Vendel-Heyl, il avait fait une ample moisson de couronnes. Pour l’indemniser de ses vacances manquées (comme celles de 1826, celles de 1827 se passèrent encore à Paris), ses parents lui accordèrent[31] cinq soirées théâtrales: à l’Opéra, Moïse; au Théâtre-Français, Mlle Mars dans les Femmes savantes et dans la Jeunesse de Henri V; à l’Opéra-Comique, la Dame Blanche; au théâtre de Madame, le Mariage de raison, joué par Léontine Fay, Jenny Vertpré, Gontier, Ferville, Paul et Numa; et enfin, à la Porte-Saint-Martin, le drame de Trente ans ou la vie d’un joueur, où Frédérick Lemaître et Mme Dorval, par leur merveilleux talent, faisaient illusion aux spectateurs sur la valeur réelle de la pièce de Victor Ducange et Dinaux[26].

Dans la seconde série de ses Mémoires[27], Pontmartin a longuement parlé d’un accident, dont il fut victime à cette date, et qui, d’après lui, «a dominé toute sa vie, a décidé de sa carrière, a mêlé une souffrance secrète, intime, à la fois chronique et aiguë, à tous les épisodes, à tous les chagrins, à toutes les joies de son existence».

C’était le 12 septembre 1827, il était allé herboriser, avec deux ou trois camarades de Saint-Louis, sur les coteaux de Bellevue et de la Celle-Saint-Cloud; soudain il tomba en arrêt—comme Jean-Jacques devant la pervenche—devant une jolie petite fleur bleue, dont il ignorait le nom. Ce nom, il voulut le demander au plus savant de ses[32] camarades; mais ces derniers, pendant ses extases et ses rêveries contemplatives, avaient pris les devants et étaient déjà loin. Alors il voulut crier... Vox faucibus hæsit! En quelques minutes, le timbre de sa voix avait subi une altération inexplicable; ou plutôt cette voix sans timbre passait incessamment d’une sorte d’extinction à des notes aiguës et fausses, d’autant plus pénibles pour lui qu’il avait et qu’il eut toujours l’oreille juste. «Ce n’est rien, c’est la mue!» lui dirent ses camarades après l’avoir entendu.—«C’est la mue!» dirent le soir ses parents. Cette mue devait durer toujours.

Devons-nous croire que vraiment cette défectuosité vocale «a dominé toute sa vie», que cette voix fluette, si peu en rapport avec sa haute taille, a été pour lui un martyre continu, la cause de tristesses et de déceptions sans nombre; qu’elle l’a empêché de se présenter à l’Académie, où plus d’une fois, en effet, il n’a dépendu que de lui d’être élu[28]? Il lui a plu de le dire, un jour qu’il avait ses nerfs, mais nous ne sommes pas obligés de le croire. Et d’abord, cette prétendue aphonie était bien relative. Que de gens ont causé avec lui sans jamais s’en apercevoir! Mais, réelle ou non, peut-être avait-elle pu impressionner son imagination assez vivement pour produire ce demi-désespoir dont il nous parle? Sans doute, mais c’est ce désespoir que je nie. On le comprendrait à peine, si Pontmartin avait jamais eu le désir d’aborder le barreau[33] ou la tribune. A aucun moment de sa vie, il n’y a songé. Sa seule ambition fut d’être un écrivain, et pour réussir dans les lettres, point n’est besoin d’avoir une grosse voix, os magna sonaturum. Le discours de réception à l’Académie? Mais, franchement, se préoccupe-t-on trente ans d’avance d’une mauvaise heure à passer, quand cette heure doit être unique? Et d’ailleurs, là même, n’a-t-on pas la ressource de prétexter au dernier moment une indisposition et de prier un Legouvé ou un Camille Doucet de lire à votre place? Autre considération: quand un jeune homme est ou se croit atteint d’une infirmité qui l’humilie, la première chose qu’il fait d’instinct, c’est de fuir le monde, où il redoute la raillerie des autres jeunes gens et plus encore celle des femmes. Or, nous savons, par le témoignage de ses amis et par le sien propre, que personne plus que lui n’y brilla, que nul n’y déploya plus de verve et de gaieté, et cela précisément dans les années où il voudrait nous faire croire qu’il vivait à l’écart, en proie à ses sombres pensées. Autre chose encore: Pontmartin a siégé huit ans au Conseil général du Gard, et à coup sûr il ne s’y est pas senti humilié et inférieur à ses collègues, qui avaient peut-être plus d’accent que lui, mais qui, toutes les fois qu’il prenait la parole, l’écoutaient avec un plaisir sans mélange. Une seule fois, je l’ai entendu parler de sa voix grêle, et c’était en manière de plaisanterie, pour faire passer un de ces calembours dont il était coutumier.

III

Au mois d’octobre 1827, il entra en rhétorique où il retrouva, comme professeur de rhétorique latine, son professeur de seconde, M. Vendel-Heyl. Le professeur de rhétorique française était M. Charles Alexandre[29], plus tard membre de l’Institut, helléniste de premier ordre et bon latiniste. Les deux professeurs d’histoire étaient également deux hommes d’un réel talent, M. Dumont et M. Charles Durozoir: le premier, auteur d’une bonne Histoire romaine, et le second, collaborateur très actif de la Biographie universelle de Michaud.

Les vacances de 1828 procurèrent à Pontmartin une grande joie, le retour aux Angles après trois ans d’absence.

En 1828-1829, il fit sa philosophie avec M. Valette pour professeur. Afin de compléter et de rectifier au besoin les leçons du collège, ses parents lui avaient donné pour répétiteur M. Michelle, lui-même professeur de philosophie à Stanislas, fervent chrétien et membre de la Congrégation.

Jusqu’à la fin, il avait été sans conteste l’élève le plus brillant de Saint-Louis. Dans les années[35] 1826, 1827, 1828 et 1829, le collège Saint-Louis a remporté vingt prix au concours général. Armand de Pontmartin en a eu, à lui seul, plus du tiers: deux en 1826, deux en 1827, deux en 1828, un en 1829. Il obtint, en troisième (1826), le premier prix de vers latins et le second prix de version grecque:—en seconde (1827), le premier prix de narration latine et le second prix de version latine;—en rhétorique (1828), le premier prix de discours français et le second prix de version latine; en philosophie (1829), le second prix de dissertation latine. A ces sept prix se venaient ajouter une douzaine d’accessits. Dix-neuf nominations au concours général, le cas assurément était rare. Dans la bibliothèque de sa maison des Angles, Pontmartin avait conservé ses volumes de prix; il y en a cent soixante-quatre; cent un obtenus au collège, soixante-trois au concours général. Au nombre de ces derniers, et parmi ceux qu’il a le plus souvent feuilletés, je remarque les volumes de critique de l’abbé de Féletz[30], de l’Académie française. Les maîtres de Pontmartin prévoyaient-ils qu’un jour, avec plus d’esprit encore et avec un bien autre éclat que le très spirituel abbé, il ferait à son tour des Causeries littéraires, qui resteront les chefs-d’œuvre du genre?

Ses succès étaient d’autant plus remarquables que le surmenage n’y était pour rien. L’élève Pontmartin n’était pas ce que, dans le langage des[36] écoles, on appelle une bête à concours; il était externe libre, et nous verrons tout à l’heure que déjà il allait dans le monde et fréquentait quelques salons où les lettres étaient en honneur. Il soignait sa toilette,—ce qu’il sera loin de faire plus tard, et le mardi, jour de composition, il éblouissait les internes par l’élégance et l’éclat de ses bottes. En rien il ne ressemblait à ces piocheurs que les chefs d’institution chauffent en vue du concours général et qui sont voués à une ou deux spécialités. Il n’était pas seulement un fort en thème, il était fort en tout, en discours français et en version latine, en thème latin et en version grecque, en vers latins, en discours latin et en dissertation française; soit au collège, soit au concours général, il a remporté des prix dans toutes les facultés latines, grecques et françaises. Sainte-Beuve, si exact d’ordinaire, s’est donc trompé lorsque, dans ses Nouveaux Lundis, il a écrit que Pontmartin péchait par le manque d’études premières; que, chez lui, le fonds classique était faible et insuffisant. «Il cite sobrement du latin, dit-il, quelquefois de l’Horace; mais aux moindres citations, pour peu qu’on en fasse, le bout de l’oreille s’aperçoit; quand il cite le vers: Urit enim fulgore suo..., il oublie l’enim: par où je soupçonne qu’il ne scande pas très couramment les vers latins. Un jour, à une fin de chronique littéraire[31], parlant de la Dame aux Camélias et lui opposant la vertu des[37] bourgeoises et des chastes Lucrèce, il a dit: DOMUM mansit, lanam fecit; d’où je conclus qu’au collège il était plus fort en discours qu’en thème[32].» La vérité, au contraire, est que Pontmartin, écolier, avait réussi de façon peu commune dans les facultés latines. Le hasard fait que j’ai ici, sous la main, à la campagne, les Annales des concours généraux pour la classe de troisième. L’invasion de la Grèce par les armées de Xerxès, Athènes menacée par les Perses et sauvée par Minerve, Pallas Athenarum servatrix, telle était en 1826 la matière à mettre en vers latins. Pontmartin eut le premier prix. Hélas! quarante-quatre ans plus tard, lorsque les armées allemandes se sont, à flots pressés, précipitées sur la moderne Athènes,—où Minerve était représentée par Jules Favre,—le vieux critique aurait pu murmurer les vers de l’élève de Saint-Louis:

Adsit, et insultet patriis jam mœnibus hostis

Barbarus; ingenuâ se jactet servus in urbe.

Vos tamen, o cives, nunquam cognata relinquet

Libertas, inter bellique fugæque labores,

Vobis libertas vultu arridebit amico...

Tuque, novo splendore nitens rediviva resurge.

O dilecta Diis! ô patria[33]!...

IV

Rien n’égalait pour Pontmartin la douceur de ces souvenirs d’enfance et de jeunesse. Le collège n’avait point été pour lui un exil et une prison. Les conseils affectueux et le sourire de son père, les encouragements de l’oncle Joseph, les baisers de sa mère, ne lui avaient pas manqué un seul jour. De sa fenêtre, quand il interrompait un moment son travail, au lieu d’un noir et lugubre préau, il voyait le jardin du Luxembourg; il apercevait les palombes perchées sur les hautes branches des platanes, des hêtres et des tilleuls, le grand carré où des étudiants et des rapins jouaient à la paume, se servant de leurs mains en guise de raquettes. Pour se rendre au collège, il lui fallait suivre dans toute sa longueur l’allée qui passe devant la façade du palais et conduit à la grille, voisine de l’Odéon; il s’y croisait parfois avec des hommes célèbres qui auraient bien troqué leur renommée contre ses quinze ans s’il eût voulu les leur céder: Cambacérès, le docteur Portal, François Arago, M. de Sémonville, le grand référendaire, et le chancelier, M. Dambray. Dans la belle saison, il avait presque tous les jours la bonne fortune de pouvoir s’incliner discrètement devant un petit homme à la chevelure grise, mais à la tournure encore jeune, invariablement vêtu du même costume: chapeau gris, gilet blanc, redingote bleu de roi, pantalon[39] de nankin, guêtres blanches, et, à la main, une petite badine en ébène. Il ne se lassait pas d’admirer sa figure longue, un peu osseuse et pâle, son front d’une ampleur olympienne, ses yeux de génie. C’était Chateaubriand, qui s’acheminait d’un pas leste de la rue d’Enfer à l’Abbaye-au-Bois. Plus régulièrement encore, il rencontrait, le matin, un autre jeune vieillard, d’une tenue fort correcte, d’une physionomie spirituelle, appuyé sur une canne à pomme d’or et un livre sous le bras, qui ne manquait jamais de lui faire un petit signe d’amitié. C’était son voisin, le comte Joseph Boulay de la Meurthe[34], propriétaire d’un très bel hôtel entre cour et jardin, situé au coin de la rue du Pot-de-Fer et de la rue de Vaugirard, en face du no 37. Notre collégien cependant continuait sa route; mais avant d’entrer en classe, il s’arrêtait chez le pâtissier de la rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, qui se nommait Bussonier, et qu’il appelait Buissonière, parce qu’on y faisait l’école de ce nom, Pontmartin a fait depuis de meilleurs calembours, il en a fait de pires.

Il lui arrivait souvent, les jours de congé, de passer la soirée chez son oncle, le marquis de Cambis[35], qui occupait le premier étage de l’hôtel Boulay de la Meurthe. M. de Cambis donnait[40] d’excellents dîners et avait un salon politique, dont les principaux habitués étaient M. Lainé, l’éloquent orateur; le vicomte de Bonald; le comte Armand de Saint-Priest, père du spirituel académicien qui remplaça du même coup, en 1849, Ballanche et Jean Vatout; M. Renouvier[36], député de l’Hérault; M. Delalot, député de la Marne, un fin lettré, longtemps rédacteur du Journal des Débats. Les lettrés, du reste, n’étaient pas rares, en ce temps-là, sur les bancs de la Chambre. M. de Cambis, qui allait être bientôt député de Vaucluse, puis pair de France, était lui-même un helléniste distingué. Dans sa jeunesse, en collaboration avec son ami M. Renouvier, il avait publié une traduction de l’Iliade, très neuve et en avance sur son temps de plus d’un demi-siècle. Mise au jour en 1810, elle n’avait pas réussi, parce qu’elle était trop littérale, trop homérique, et que les contemporains de Luce de Lancival, de Bitaubé et d’Esménard ne pouvaient pas décemment supporter que l’on appelât Minerve la déesse aux yeux de génisse. Cet oncle de Pontmartin était du reste une encyclopédie vivante. Il connaissait bien les littératures italienne et anglaise, s’intéressait aux sciences, avait même étudié la théologie. Mais ce qu’il possédait le mieux, c’était la littérature française du XVIIe siècle. Il savait par cœur plusieurs tragédies entières de Corneille et de Racine,[41] les Oraisons funèbres de Bossuet, les Caractères de La Bruyère. Malgré sa tendance au scepticisme, il mettait au-dessus de tout l’Histoire des variations des Églises protestantes, de Bossuet, et y trouvait encore plus d’esprit que dans Voltaire, qui ne laissait pas pourtant de lui être cher.

M. de Pontmartin conduisait aussi quelquefois son fils chez son ami le docteur Double. Le salon de M. Double, 19, rue des Petits-Augustins, ressemblait à une succursale ou à un vestibule de l’Institut. André-Marie Ampère, Arago, Poisson, Gay-Lussac, Mathieu, Biot, Thénard, Alibert, Récamier s’y rencontraient avec Paul Delaroche, Pradier, Ary Scheffer, Guizot et Villemain. La conversation, la vue seule de ces savants, de ces artistes, de ces écrivains, n’était-elle pas pour le jeune collégien la plus éloquente des leçons, la mieux faite pour lui inspirer le goût du travail, la passion de l’étude?

Quand il avait été premier trois fois de suite, son père le menait voir Iphigénie en Aulide, jouée par Mlle Duchesnois, ou entendre la Dame Blanche chantée par Ponchard et par Mme Rigaut-Palar. A la fin de février 1829, il était en philosophie, et, déjà, malgré les explications de son professeur, il commençait à trouver, comme M. Jourdain, qu’il y avait là beaucoup de tintamarre et de brouillamini. Cela ne l’empêchait pas d’être encore premier à l’occasion. Un jour, à la suite d’un coup double en dissertation latine et française, on lui promit pour récompense une demi-soirée à l’Opéra. Il sortirait[42] du théâtre avant le ballet, de peur que les pirouettes et les ronds de jambes de Mmes Legallois, Noblet et Montessu ne fissent une trop dangereuse concurrence à Descartes et à Condillac; mais il entendrait d’un bout à l’autre le Comte Ory, qui était alors dans toute la fraîcheur de son succès et qui ne durait que deux heures. Ces deux heures furent pour lui un véritable enchantement. Le chef-d’œuvre de Rossini était chanté par Adolphe Nourrit, Levasseur, Dabadie, Alexis Dupont, Mme Damoreau, Mlle Iawureck. Nourrit surtout y était la perfection même. Le jeune philosophe était sous le charme. Le lendemain, quand le digne M. Valette lui demanda son opinion sur l’Ontologie, il fut sur le point de répondre: Une dame de haut parage. Quand M. Valette voulut savoir ce qu’il pensait de l’association des idées, peu s’en fallut qu’il ne répliquât: A la faveur de cette nuit obscure...

Le Comte Ory s’était décidément emparé de ses souvenirs, de ses songes, de sa mémoire... Il le savait par cœur; il en fredonnait les principaux airs en traversant la grande allée du Luxembourg, et lorsqu’il franchissait la petite porte de la rue Monsieur-le-Prince, il répétait mezza voce le chœur du second acte: En ce séjour chaste et tranquille! Qu’il dût devenir un critique célèbre, il ne s’en doutait guère, à coup sûr; mais ce qu’il savait bien déjà, c’est qu’il serait certainement un mélomane!

Malgré le charme qui ramenait si souvent le vieux critique et le vieux mélomane à ces heureuses et lointaines années, le plus vivant de ses souvenirs[43] de jeunesse était celui qui lui était resté de ses camarades de collège.

Saint-Louis, en ce moment, passait pour un aristocrate, plus distingué, mieux surveillé, mieux élevé, mieux vêtu, mieux chaussé que Louis-le-Grand et Henri IV, Charlemagne et Bourbon. Dans la cour et dans les classes retentissaient les noms d’Ugolin du Cayla, de Louis d’Eckmühl, de Guy de la Tour du Pin, de Pierre de Brézé (le futur évêque de Moulins), de Raymond de Monteynard, d’Henri de Cambis, de Charles de la Bouillerie, d’Emmanuel d’Alzon, d’Adrien Delahante, d’Hector de La Ferrière, de Léon de Bernis, de Féodor de Torcy, etc., etc. Entre ces fils de grands seigneurs et les élèves de condition plus modeste, Armand de Pontmartin était volontiers le trait d’union. Il était aussi lié avec Casimir Gaillardin[37], dont le père était portier chez le marquis de Dreux-Brézé, qu’avec Pierre de Brézé lui-même. Un de ses meilleurs amis était le fils d’un petit bourgeois de Limoges, Léonard Retouret, très brillant élève et le porte-drapeau des libéraux. Parmi ceux qui, comme Retouret, lui disputaient les premières places, il aimait à se rappeler deux autres de ses condisciples, Emmanuel Richomme et Armand de Crochard. Richomme était son rival le plus dangereux au point de vue des fins d’année scolaire. Gai, amusant, spirituellement fantaisiste,[44] Armand de Crochard était le sourire de la classe. D’une intelligence extraordinaire, doué d’un vrai talent poétique, il aurait certainement fait parler de lui, s’il n’eût préféré se retirer en province, dès qu’il eut fini son droit. Il mourut en 1833 à Nogent-le-Rotrou, dans le pays Chartrain, où il avait accepté les modestes fonctions de juge suppléant près le tribunal de première instance. Mais de tous les camarades de Pontmartin, celui qui lui inspira la plus vive affection,—une affection qui se mélangeait déjà de respect,—ce fut Emmanuel d’Alzon.

Emmanuel d’Alzon[38], qui devait être plus tard un si rude travailleur, l’infatigable ouvrier de tant de belles œuvres, le fondateur du collège de l’Assomption, à Nimes, était à Saint-Louis un élève, non pas médiocre, mais inégal, un peu fantasque, traité souvent de paresseux par ses professeurs. Un samedi, on venait de donner les places: Pontmartin était premier; d’Alzon n’avait pas fini sa composition, il fut classé parmi les derniers et ne parut pas d’ailleurs s’en émouvoir autrement. Les deux amis sortirent du collège en se donnant le bras: «Sais-tu, dit Pontmartin, à quoi je songeais pendant qu’on donnait les places? A ces paroles de l’Évangile: Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers.»

Quelques années plus tard, Armand de Pontmartin[45] et Henri de Cambis[39] se préparaient à passer leur soirée au Théâtre-Italien: on donnait Otello avec Rubini et Mme Malibran! Au moment où ils terminaient leur toilette, ils virent entrer leur cousin, l’abbé Adalbert de Cambis: «Je vous annonce, leur dit-il, une grande nouvelle, Emmanuel d’Alzon est depuis trois jours au séminaire de Montpellier.»

Et sans respect pour la cravate blanche d’Henri de Cambis et le bel habit de Pontmartin (un habit de Blain!), l’abbé ajouta: «Il a choisi la meilleure part.»

CHAPITRE III

L’ÉCOLE DE DROIT

(1829-1832)

M. Poncelet ou le professeur mélomane. A la Sorbonne. Cours de MM. Guizot, Villemain et Cousin.—Jules Janin et le Siècle de Charles X. Les arts et les lettres en l’an de grâce 1829. Le romantisme de Pontmartin.—L’atelier de Paul Huet et la première représentation d’Hernani. Félix Lebertre et la Silhouette. Le Petit Plutarque français. Le Correspondant. Première rencontre de Pontmartin avec l’Académie. Mort de M. Eugène de Pontmartin.—Mort de l’oncle Joseph. Le choléra. La prédiction de Léonard Retouret et le 19 avril 1832. La première représentation de la Tour de Nesle. Alfred Thureau-Dangin.—Retour à Avignon.

I

Au mois d’août 1829, Armand de Pontmartin passa son baccalauréat, ce qui fut, on le pense bien, une simple formalité. Si j’en parle, c’est pour ce petit détail: un de ses examinateurs s’appelait Villemain. Trois mois après, il prenait sa première inscription de droit. Des cours de l’école, il ne semblait avoir gardé aucun souvenir; de ses professeurs il ne parlait jamais, sauf quelquefois de[47] M. Poncelet[40] professeur d’histoire du droit. Un soir, aux Italiens, à une représentation d’Otello, M. Poncelet n’avait pas de place; Pontmartin lui donna la sienne, sous le fallacieux prétexte qu’il allait au bal chez l’ambassadeur d’Angleterre. Depuis ce soir-là, ils furent amis, et ils prirent bientôt l’habitude de se rencontrer dans la grande allée du Luxembourg, où ils dissertaient à perte de vue sur Gluck et sur Rossini, sur Nourrit et sur Ponchard, sur Mlle Sontag et sur Mme Damoreau. Au bout de trois mois, l’accord était si parfait entre nos deux mélomanes qu’ils se tutoyaient. Cette liaison du reste n’eut point pour effet d’éveiller chez Pontmartin le goût de la procédure ou celui des Pandectes, et il continua de briller surtout par son absence aux leçons de MM. Duranton, Demante et Du Caurroy. En revanche, il était des plus assidus à la Sorbonne. Dès le collège, il avait été plus d’une fois conduit par son père et par l’oncle Joseph aux cours de MM. Guizot, Cousin et Villemain. Étudiant, il ne manqua aucune de leurs leçons. L’impression qu’il en ressentit ne devait jamais s’effacer.

M. Guizot avait choisi pour sujet de son cours de 1829-1830 l’histoire de la civilisation en France pendant les XIe, XIIe et XIIIe siècles, de Hugues Capet à Philippe de Valois. M. Villemain exposait[48] l’histoire de la langue et des lettres au moyen âge en France et dans l’Europe méridionale. M. Cousin avait pris pour thème l’histoire de la philosophie du XVIIIe siècle.

Il n’était pas un jour de la semaine où le public, de plus en plus nombreux, ne fût assuré de voir monter en chaire un des trois professeurs:

Le lundi, M. Guizot;

Le mardi, M. Villemain;

Le mercredi, M. Villemain;

Le jeudi, M. Cousin;

Le vendredi, M. Cousin;

Le samedi, M. Guizot.

Dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, devenu un rendez-vous plus accrédité que le Bois de Boulogne, le Jardin des Tuileries et le Boulevard des Italiens, se rencontraient, au milieu d’une jeunesse enthousiaste, le député et le pair de France, le membre de l’Institut et le journaliste, l’artiste et le poète, l’universitaire et le séminariste, les femmes savantes et les beautés à la mode, Philaminte et Célimène. Autour de la chaire se pressaient tous ceux qui, ayant un nom, voulaient le soutenir, ou qui, n’en ayant pas, voulaient le faire; tous ceux qui allaient être ou qui ont failli être célèbres. Le duc de Broglie—l’ancien—y coudoyait le duc de Noailles; Théodore Jouffroy s’asseyait côte à côte avec Sainte-Beuve; les rédacteurs du Globe, du Journal des Débats, de la Revue française, préludaient à leurs destinées plus ou moins brillantes; ils venaient apprendre à parler en écoutant.[49] Saint-Marc Girardin, Vitet, Nisard, Cuvillier-Fleury, Charles Magnin, Duvergier de Hauranne, P.-J. Dubois, Louis de Carné, Silvestre de Sacy, Charles de Rémusat, Montalembert, Larcy, Damiron, Alfred de Falloux, et quelquefois Alfred de Musset, l’Académie de l’avenir, un vaillant état-major de lieutenants prêts à passer capitaines, ou de capitaines destinés à devenir généraux!

Des trois illustres maîtres de la Sorbonne, M. Guizot, s’il était le plus original et le plus éloquent, n’était pas le plus couru et le plus applaudi. Ses leçons sur les éléments constitutifs de la société moderne, l’aristocratie féodale, l’Église, la royauté, les communes, étaient des modèles d’impartialité. D’une science profonde, d’une forme élevée, sobre et ferme, elles étaient certainement supérieures à celles de ses deux collègues. Mais ce grave professeur au teint pâle, au profil correct, à la physionomie austère, imposait à ses auditeurs plus qu’il ne les attirait. Son magnifique organe, si net, si vibrant, avait conservé, de son éducation et de sa jeunesse, je ne sais quelle rigidité calviniste qui refroidissait l’enthousiasme. On l’admirait, mais l’admiration était tempérée par une sorte de respect. Il n’y avait pas entre l’orateur et son public ces courants électriques qui triplent le succès. On était conquis, on n’était pas charmé. Le charmeur, c’était Villemain.

Lorsque ce dernier traversait la foule pour arriver jusqu’à sa chaire, le sourire était déjà sur toutes les lèvres. On s’était habitué si vite à sa[50] spirituelle laideur, qu’elle semblait une grâce et une malice de plus. Cinquante ans plus tard, Pontmartin évoquera en ces termes le souvenir de ces inoubliables leçons du Villemain de 1829:

Il me semble que je le vois encore, une liasse de livres ou de papiers sous le bras, le dos voûté, la tête penchée sur une épaule, le scintillement du regard voilé sous le renflement des paupières, le pli des lèvres s’essayant au sourire comme un arc qui va lancer des flèches, le tout avec un petit air de Sainte-Nitouche qui ne présageait rien de bon pour les idées communes, les ignorants, les pédants et les imbéciles.

Il s’asseyait, il parlait, et aussitôt le charme opérait, l’orateur et l’auditoire étaient unis par un fil magnétique. Sa voix, par une incroyable flexibilité d’organe, une étonnante variété d’intonations, donnait une valeur prodigieuse non seulement à toutes ses paroles, mais à tous ses silences. Quelle ingéniosité! Quelle souplesse! Quel art caché sous ce naturel! Quelle justesse de demi-teintes et de nuances!... Les allusions, les épigrammes, les malices, les prétéritions narquoises, étaient saisies au vol avec une promptitude qui nous mettait de moitié dans les spirituelles intentions de notre enchanteur. C’était plaisir de souligner ce qu’il disait, d’achever ce qu’il commençait, de deviner ce qu’il taisait[41]...

Et pourtant, plus étonnant encore était Victor Cousin. Villemain était un merveilleux, un incomparable virtuose, Cousin était tout un orchestre. Ce n’est pas de ses leçons de la Sorbonne que l’on aurait pu dire: Cela manque de musique. Il parlait histoire comme Guizot, littérature comme Villemain;[51] il parlait même philosophie, et il obtenait des effets plus extraordinaires en traitant des sujets plus arides. Sa faculté d’exposition avait toute la valeur d’une invention originale. Partout où il voulait mener son auditoire, son auditoire le suivait, avec frémissement, avec transport.

Nous sommes en 1887. Les maîtres sont morts. De leurs auditeurs, combien peu survivent! Pontmartin, l’un des derniers, se plaît à raviver, pour un moment, ces figures disparues, ces images éteintes, ces grands jours de la Sorbonne depuis longtemps évanouis.

Le cours de M. Cousin, écrit-il, eut l’heureuse fortune de coïncider avec les premières ardeurs du romantisme. On lui a reproché d’avoir fait le roman de la philosophie plutôt que son histoire. C’était là justement ce qui nous transportait. Pour passer des Méditations, des Odes et Ballades, des Orientales, d’Eloa, de Cromwell et de sa préface aux leçons de M. Cousin, nous n’avions pas besoin de changer d’atmosphère. Poésie, art, philosophie, découlaient de la même source, s’allumaient au même foyer, échangeaient tour à tour leurs rayonnements et leurs reflets. L’éloquent professeur réagissait énergiquement contre la philosophie sensualiste des demeurants du dernier siècle, tandis que nos poètes et nos artistes appliquaient le même effort de réaction aux pâles continuateurs de Voltaire et à l’école de l’abbé Delille... S’il ne disait pas assez clairement ce que devait être la philosophie, il nous apprenait au moins ce qu’elle devait ne pas être. D’ailleurs, encore une fois, ce détail nous semblait secondaire. Il était pour nous un oracle plutôt qu’un professeur, et il sied aux oracles de s’entourer de nuages. Au bout de soixante ans, je crois le voir et l’entendre encore: Deus! ecce Deus!... Il restait debout, et sa chaire devenait un trépied. Ses yeux lançaient des flammes.[52] Ses gestes excessifs ajoutaient à l’entraînement de sa parole. Il était sibyllin sans être pédant, et ses obscurités paraissaient calculées pour rendre plus vifs et plus éclatants ses jets de lumière. Il avait des hardiesses de pensée et de langage qui saisissaient nos intelligences, élargissaient les horizons et introduisaient violemment l’histoire contemporaine dans la philosophie de tous les temps[42].

II

Pour un jeune homme épris de l’amour des lettres, pour le lauréat du collège Saint-Louis et du concours général, quelles fêtes que ces matinées de la Sorbonne et quelles fêtes aussi au dehors! Partout, dans la poésie, dans le roman, dans les arts, à la tribune comme au théâtre, c’est un renouveau merveilleux, «le plus beau comme le plus hardi mouvement intellectuel qu’aucun de nos siècles ait encore vu[43].»—«Allons-nous donc, écrit Jules Janin, allons-nous donc avoir le siècle de Charles X, comme nous avons eu le siècle de Louis XIV[44]?» Hélas! Charles X va tomber; il va reprendre le chemin de l’exil. Mais il semble que, à cette heure suprême, les chefs-d’œuvre veuillent se presser sur ses pas pour lui former un cortège digne de cette maison de Bourbon, qui a fait la France. Au dernier Salon de[53] peinture de la Restauration, les plus grands noms de l’art au XIXe siècle se donnent rendez-vous. Parmi les peintres, Ingres, Eugène Delacroix, Paul Delaroche, Léopold Robert, le baron Gérard, Eugène Devéria, Isabey, Schnetz, Horace Vernet, Gudin, Heim, Sigalon, Brascassat, Paul Huet, Bonington, Granet, Ary Scheffer. Parmi les statuaires, Dumont, Cortot, Pradier, David d’Angers, Foyatier, Rude, Nanteuil et Bosio. Du mois de juillet 1829, au mois d’août 1830, pendant cette dernière année de la Restauration, qui fut précisément la première année de droit de Pontmartin, Rossini fait représenter Guillaume Tell, et Auber Fra Diavolo; Victor Hugo et Alfred de Vigny donnent au Théâtre-Français Hernani et le More de Venise[45], Alfred de Musset publie les Contes d’Espagne et d’Italie, Sainte-Beuve les Consolations, Lamartine les Harmonies, Théophile Gautier ses premières Poésies[46]. Après s’être essayé sous les pseudonymes d’Horace de Saint-Aubin, de Viellerglé de[54] Saint-Alme et de lord R’hoone, Balzac, entré en pleine possession de son talent, écrit les Scènes de la vie privée[47], tandis que Prosper Mérimée, après avoir fait paraître, au mois de mars 1829, la Chronique du règne de Charles IX, compose ces nouvelles qui sont restées ses œuvres les plus achevées, la Partie de trictrac, le Vase étrusque et l’Enlèvement de la Redoute. En même temps que Guizot, Villemain et Victor Cousin professent à la Sorbonne, Cuvier, après quinze ans de silence, reprend son cours au Collège de France. Berryer prononce son premier discours parlementaire, Montalembert écrit son premier article.

Chaque matin, sans y manquer jamais, Pontmartin allait bouquiner, sous les galeries de l’Odéon, chez son voisin le libraire Masgana, sûr d’y trouver le chef-d’œuvre du jour, en attendant celui du lendemain. Comme sa bourse d’étudiant était bien garnie, il achetait le volume et, sans perdre une heure, il allait le lire, l’hiver dans sa chambre de la rue de Vaugirard, en été sous les tilleuls du Luxembourg.

En dépit de ses brillantes études classiques, ou peut-être à cause d’elles, il était romantique,—romantique avec Victor Hugo et Sainte-Beuve, mais plus encore avec Chateaubriand, Lamartine, lord Byron et Walter Scott. Il applaudissait à la chute des trois unités, à la brisure du rythme, à la césure[55] plus libre, à la rime plus riche: mais ces questions de forme et de style n’avaient à ses yeux qu’une importance secondaire. Ce qui l’attirait, ce qui le passionnait dans le romantisme, pur encore de tout excès, c’était le retour aux idées spiritualistes et chrétiennes. Il saluait en lui l’allié de l’opinion royaliste, l’adversaire des coryphées du libéralisme, des voltigeurs de Voltaire et de l’Encyclopédie. Dans son juvénile enthousiasme, il se plaisait à y voir la revanche de l’art chrétien, des siècles de foi, de la cathédrale gothique, contre le temple grec, le néo-paganisme du dernier siècle, sa littérature aussi glaciale que sa philosophie. Plus tard, quand l’École nouvelle, au lendemain de la révolution de 1830, reniera ses glorieux débuts et se fera anti-chrétienne, quand 93 aura remplacé 89, quand le Cénacle sera devenu un club démagogique, Pontmartin s’en séparera, mais il ne se ralliera point pour cela au pseudo-classicisme de Ponsard et de Lucrèce. Il demeurera ce qu’il avait été en 1829; jusqu’à la fin, il sera un romantique impénitent.

III

Emmanuel Richomme, son ancien condisciple de Saint-Louis, était le neveu du peintre Paul Huet, le précurseur de notre grande école paysagiste. Pontmartin fréquenta l’atelier de l’artiste, son aîné seulement de quelques années[48], et noua[56] avec lui une amitié, qu’il consacrera plus tard en lui dédiant les Mémoires d’un notaire, ce roman qui côtoie souvent de trop près le mélodrame, mais où il y a de si charmants paysages, d’un ton si juste et si vrai. Lors de la première représentation d’Hernani, Paul Huet fut chargé de fournir une bande; il la recruta parmi ses élèves et les amis de son neveu. Et voilà comment Armand de Pontmartin se trouva, le soir du 25 février 1830, au parterre du Théâtre-Français, applaudissant à tout rompre les vers de Hugo, en compagnie des rapins les plus frénétiques.

Dans ses Mémoires[49], il a retracé les principaux épisodes de cette soirée mémorable. Il sortit du théâtre plus hugolâtre que jamais, pressé du besoin de dire à tous—urbi et orbi—son admiration et son enthousiasme. Il y avait justement, en ce temps-là, sur le pavé de Paris, un petit journal qui lui avait quelques obligations et ne demandait pas mieux que d’insérer sa prose. De ses deux cousins, Henri et Alfred de Cambis, le second, paresseux et étourdi, avait été retiré du collège, où il perdait son temps; le marquis de Cambis lui avait[57] donné pour précepteur un jeune universitaire, quelque peu journaliste, nommé Félix Lebertre. Lebertre était libéral et hostile au parti prêtre; mais comme cet ennemi de la Congrégation n’était pas, malgré tout, bien féroce, et qu’il avait la passion de la littérature, Pontmartin s’était lié avec lui et avait été un des premiers souscripteurs de son journal, la Silhouette: c’était une feuille à images, à prétentions mondaines, et qui s’occupait volontiers des théâtres. Elle ouvrit avec empressement ses colonnes à l’article de Pontmartin sur Hernani, improvisé en quelques heures le lendemain de la première représentation.

En même temps que la Silhouette, Lebertre dirigeait une autre publication, le Petit Plutarque français, Pontmartin y donna deux notices sur Corneille et sur La Fontaine, ornées de gravures sur bois. Mais il allait bientôt débuter dans un recueil plus important, dans une des principales Revues de l’époque, le Correspondant.

Fondé le 10 mars 1829 par MM. Bailly de Surcy, Edmond de Cazalès et Louis de Carné, le Correspondant, après avoir été d’abord hebdomadaire, paraissait, depuis le 2 mars 1830, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, en un cahier de huit pages in-4o, à deux colonnes.

A la fois religieuse, politique et littéraire, la nouvelle Revue, dont presque tous les rédacteurs étaient des jeunes, professait hautement les doctrines catholiques et monarchiques; en littérature, elle inclinait vers le romantisme, mais avec de[58] sages réserves. Elle venait justement de publier sur Hernani deux grands articles, où je relève, à côté des éloges les plus mérités, ces lignes quasi prophétiques: «L’invocation au tombeau de Charlemagne est noble et grande... toutefois l’ensemble est entaché du vice d’une fausse profondeur; il y a plus d’images que de pensées, et les pensées arrivent par les images... Mon oreille est étonnée, mon âme n’est pas profondément ébranlée[50]...»

Il y a plus d’images que de pensées, et les pensées arrivent par les images: Victor Hugo poète, avec ses qualités et ses défauts, n’est-il pas tout entier dans cette phrase?

Toutes les sympathies de Pontmartin allaient naturellement au Correspondant, et il se disait que, lorsqu’il aurait quelques années de plus, il serait heureux de se joindre à ce groupe d’élite. Plus tôt qu’il ne le pensait, et avant la fin de sa première année de droit, la porte de la Revue s’ouvrit à demi devant lui, en attendant de s’ouvrir plus tard toute grande.

Le 29 juin 1830, eut lieu à l’Académie française la double réception du général Philippe de Ségur et de M. de Pongerville. Les deux récipiendaires et MM. Arnault et de Jouy, chargés de leur répondre, attaquèrent le romantisme avec une véritable furie:

Ils étaient quatre

Qui voulaient se battre...

Armand de Pontmartin assistait à la séance, avec un billet que lui avait procuré son oncle, M. de Cambis. Rentré chez lui, il écrivit trois ou quatre pages où il parlait des quatre immortels et aussi d’un demi-quarteron de leurs confrères, avec la plus parfaite irrévérence. Une heure après, l’article était dans la boîte du Correspondant, au numéro 5 de la rue Saint-Thomas-d’Enfer.

Ce premier article, on s’en souvient toujours. «Moi-même, écrira Pontmartin dans une de ses causeries de 1876, moi-même, à un demi-siècle de distance, je ne puis oublier avec quel battement de cœur je jetai dans la boîte du Correspondant le premier en date de mes innombrables articles, et quelle fut ma joie, trois jours après, en me voyant imprimé tout vif sur la même page que mes aînés, Louis de Carné et Edmond de Cazalès. Ce sont là de ces impressions de jeunesse qui s’effacent et que l’on croit mortes, tant que la vie semble encore avoir encore quelque chose à nous donner. Mais quand tout manque à la fois, quand on n’a plus devant soi que deuil et que ténèbres, on se retourne et l’on aperçoit bien loin, à l’extrémité de l’horizon, une pâle et faible lueur. C’est le fugitif rayon de la vingtième année, l’adieu furtif du premier rêve à la dernière réalité[51].»

Toutes nos joies sont courtes. L’article du Correspondant avait paru le 2 juillet: moins de quatre semaines après, éclatait la Révolution de 1830.[60] Pontmartin était encore à Paris, où il était resté avec sa mère et son oncle Joseph. Après les premiers jours de trouble, et dès que les routes furent rouvertes, on revint aux Angles, où M. de Pontmartin le père s’était rendu dès le printemps. On le trouva très souffrant, accablé par les nouvelles de Paris. Bientôt même il fallut le transporter à Avignon, dans la maison de son beau-frère de Cambis, afin d’être plus à portée des médecins. La douleur causée au fidèle royaliste par la chute de ses princes, ses inquiétudes pendant plusieurs mois pour la vie de M. de Polignac, son compagnon des années d’émigration, aggravèrent sa maladie et hâtèrent sa mort, qui eut lieu en un jour de deuil monarchique, particulièrement poignant au lendemain d’un nouvel exil des Bourbons, le 21 janvier 1831.

IV

Ce fut seulement au mois d’octobre suivant que la famille, privée de son chef, rentra à Paris, et que Pontmartin commença sa deuxième année de droit. Cette seconde année ne devait guère ressembler à la première. Plus de fêtes en Sorbonne, plus de soirées aux Italiens, plus de lectures paisibles et charmantes sous les arbres du Luxembourg. Les émeutes succédaient aux émeutes et des menaces de guerre venaient du dehors. Pendant que [61]Mme la duchesse de Berry tentait en Vendée son héroïque aventure, les républicains se battaient au cloître Saint-Merry. Paris était mis en état de siège. Aux tristesses publiques venait se joindre pour Armand de Pontmartin un nouveau deuil de famille. Le 13 janvier 1832, un an presque jour pour jour après la mort de son père, il eut la grande douleur de perdre l’oncle Joseph, qui, malgré son chagrin, malgré une fatigue qui équivalait pour son corps débile à une grave maladie, avait tenu à suivre son neveu à Paris et à se réinstaller avec lui dans l’appartement de la rue de Vaugirard. Son corps fut rapporté aux Angles, accompagné par un prêtre ami. Mme de Pontmartin n’avait pas voulu que son fils interrompît encore ses études pour faire ce triste voyage.